Keine Zeit zu verlieren

Jüdisches Gemeindeblatt rät zum schnellen Sprachenlernen

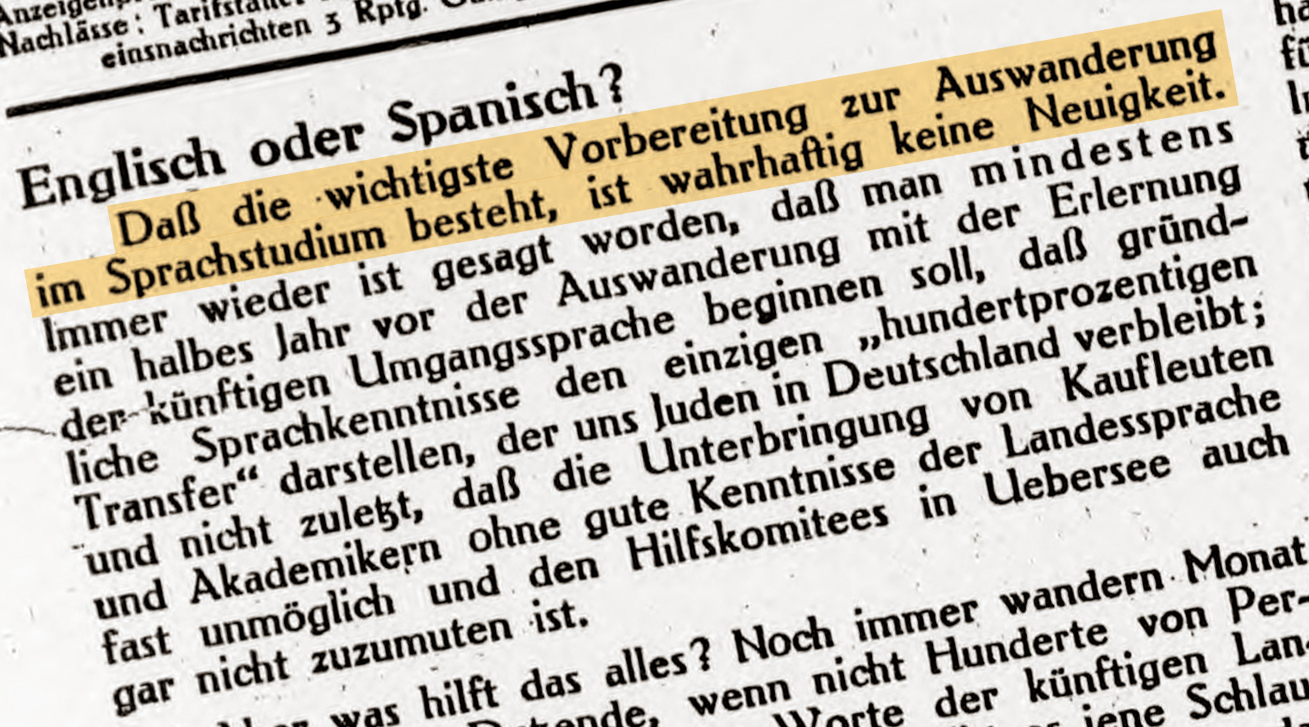

„Dass die wichtigste Vorbereitung zur Auswanderung im Sprachstudium besteht, ist wahrhaftig keine Neuigkeit.“

HANNOVER

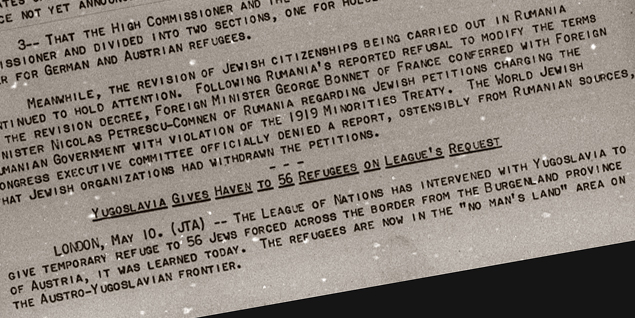

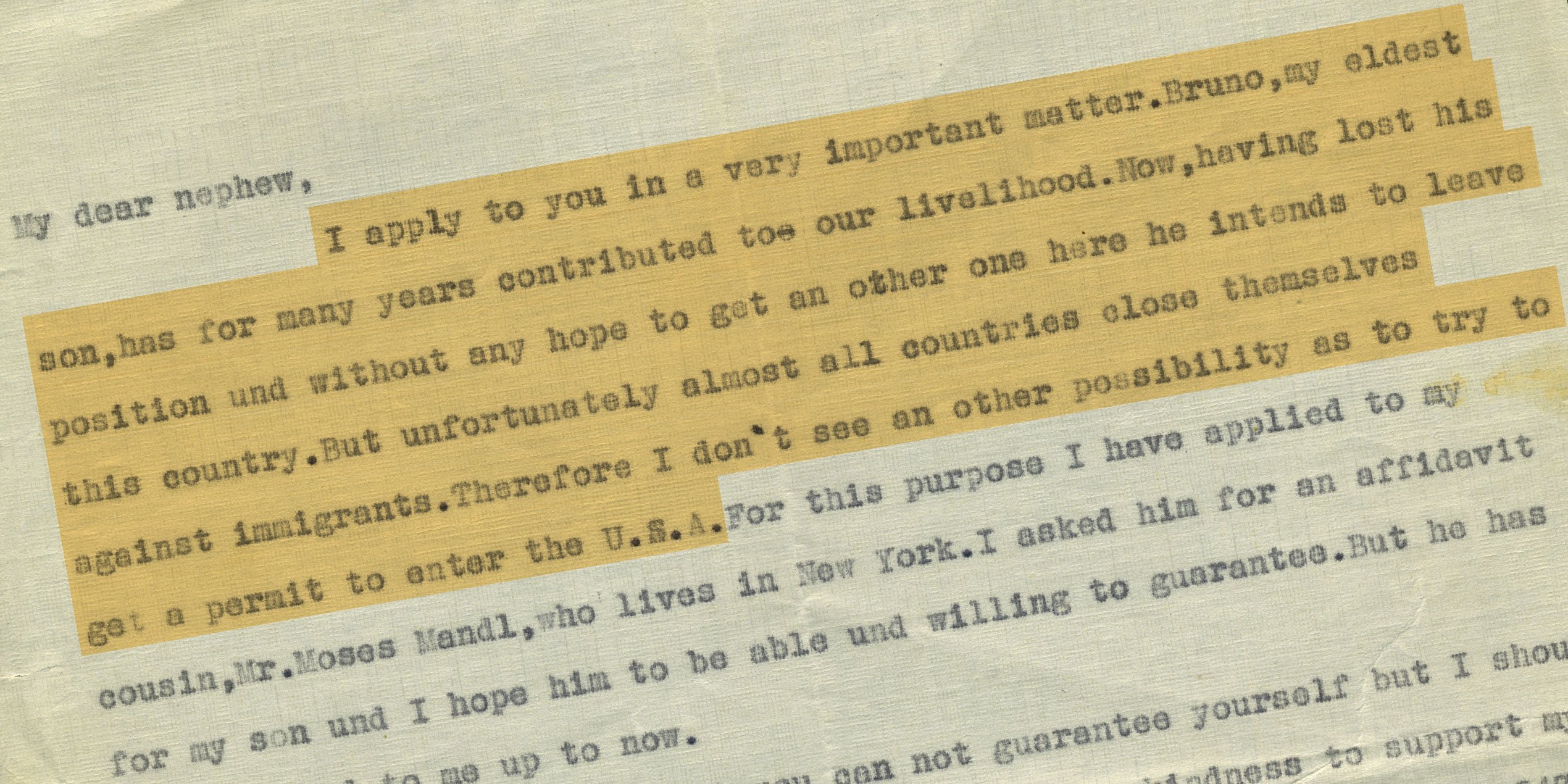

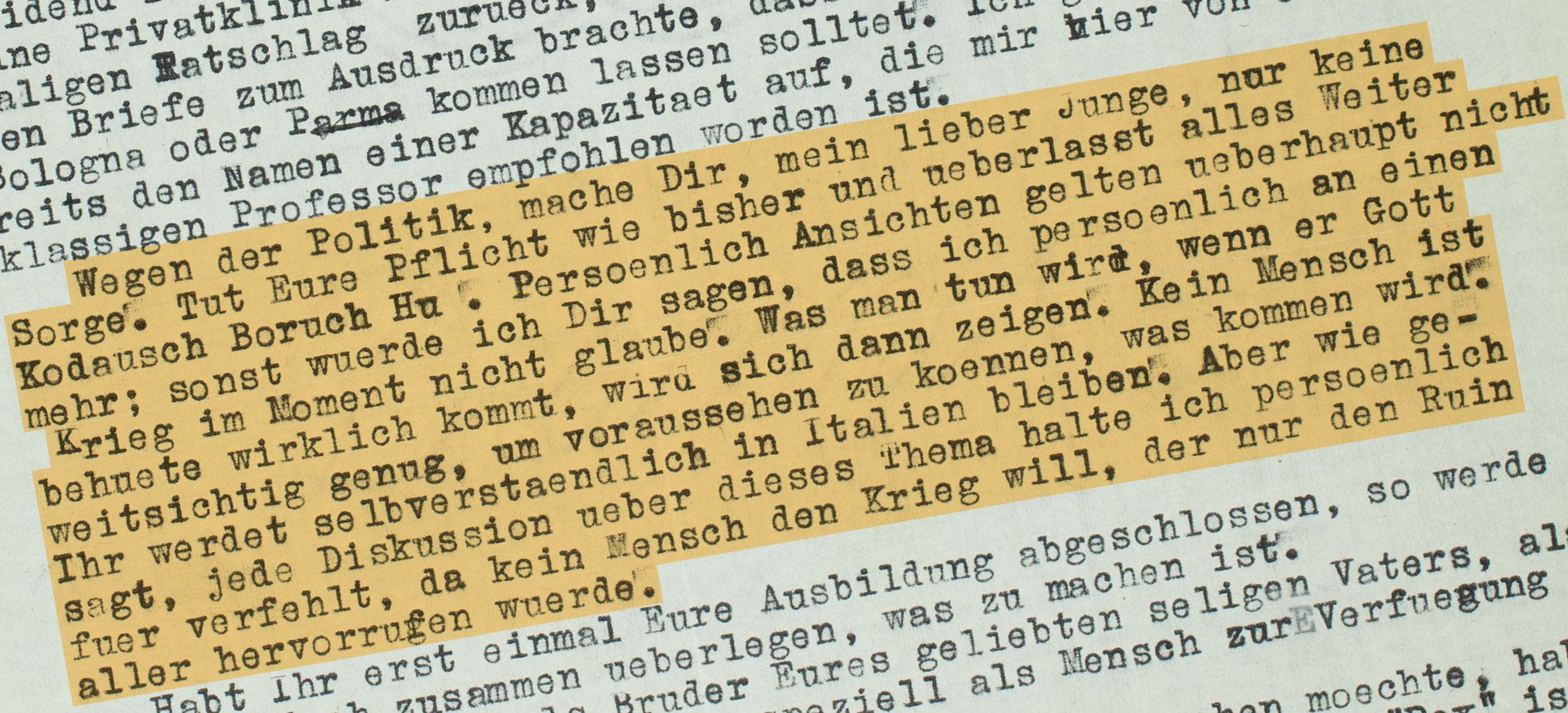

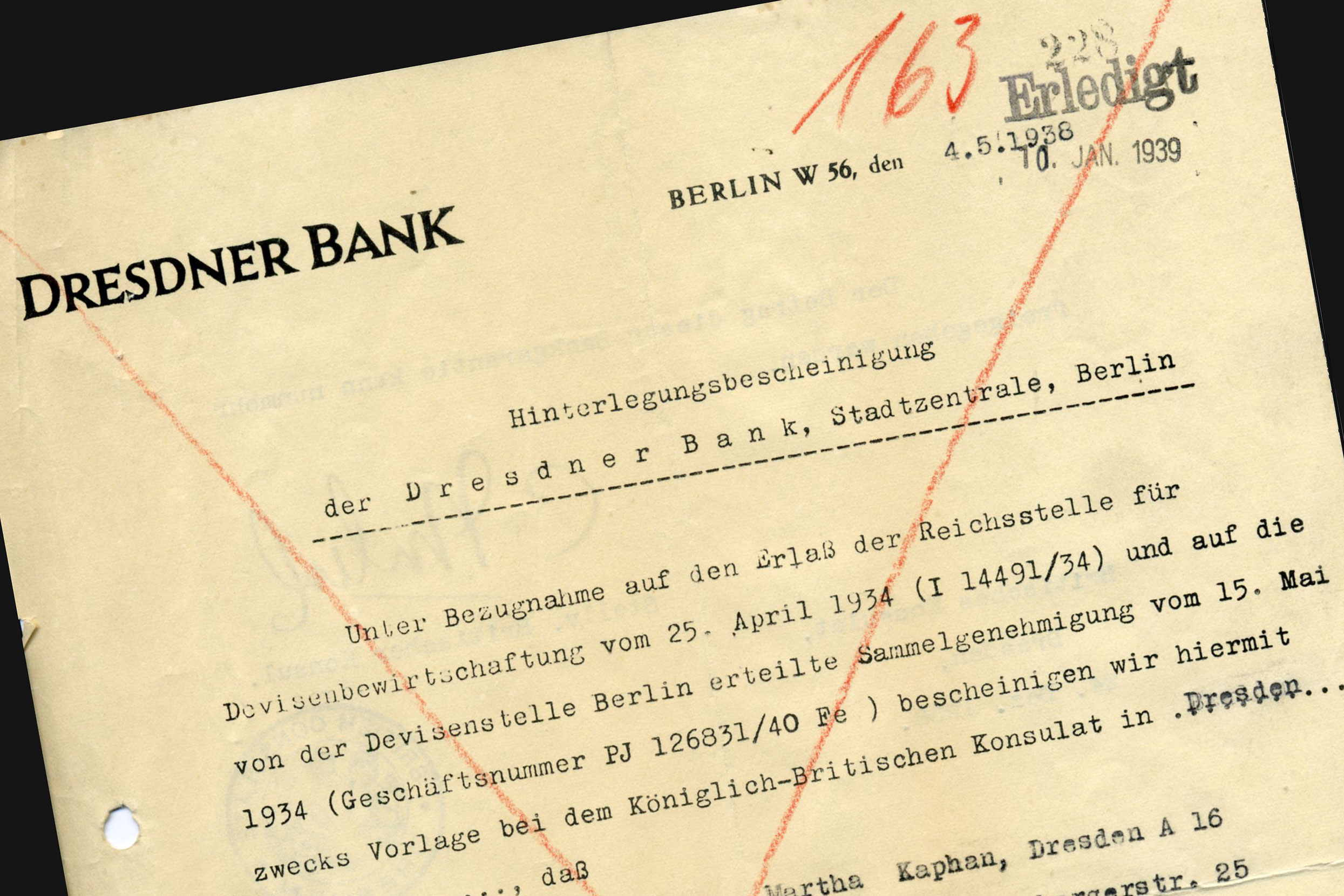

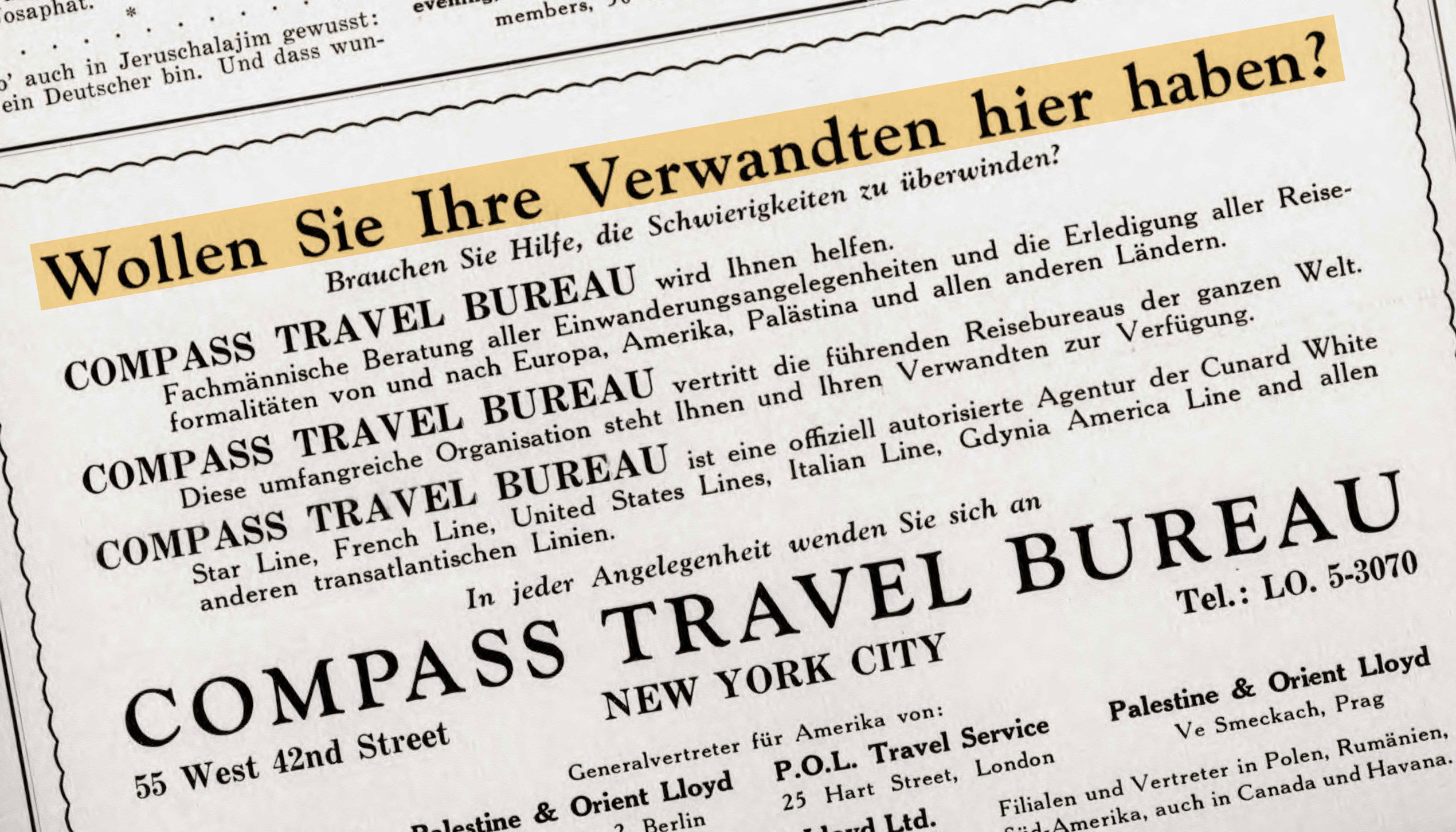

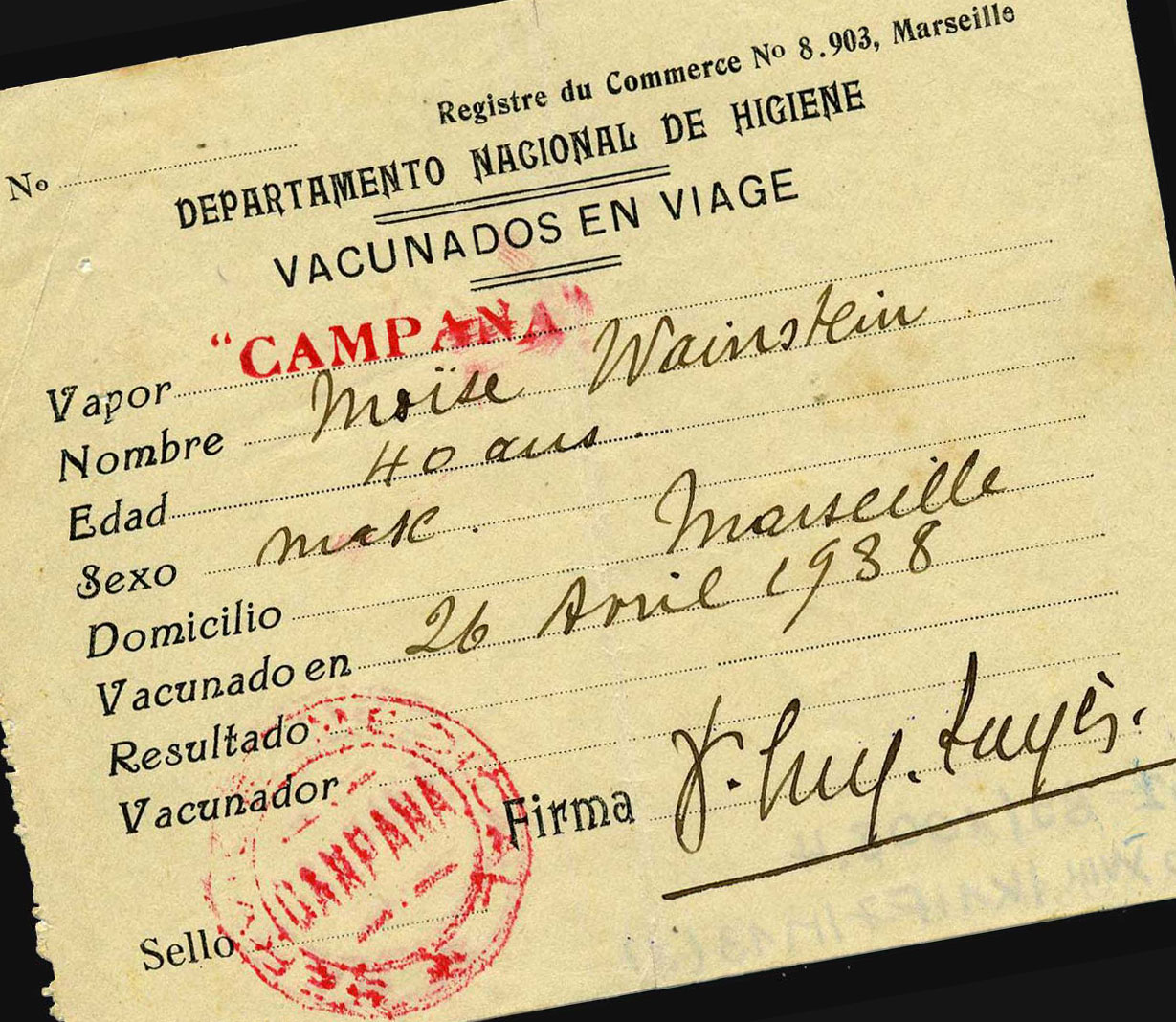

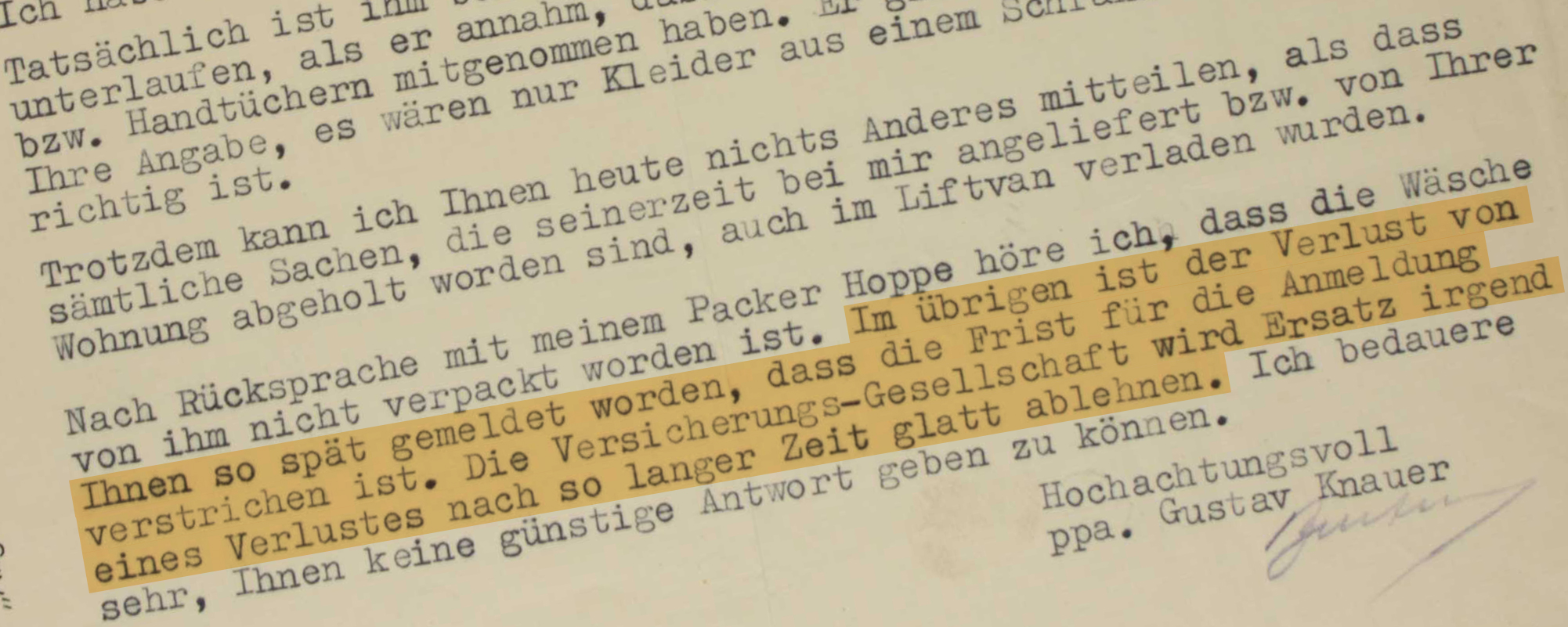

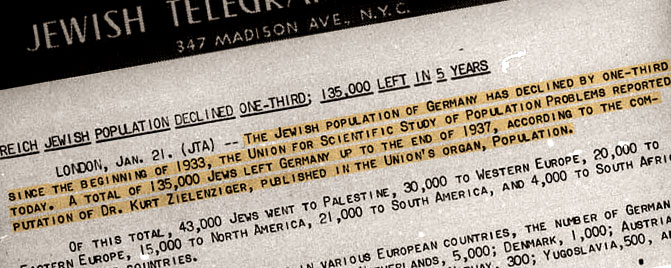

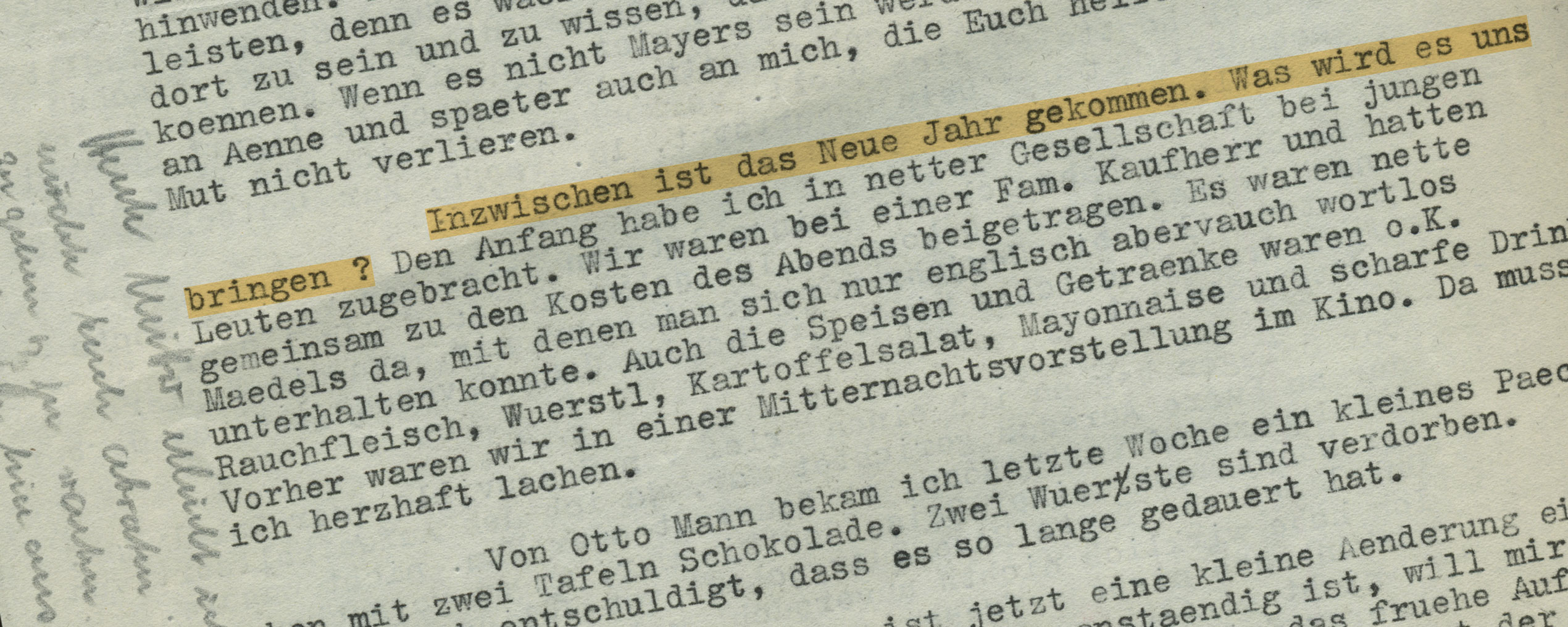

Im Mai 1938 schien das Thema „Auswanderung“ jeden Juden in Deutschland und Österreich zu beschäftigen. Dieser Artikel im Hannoverschen Jüdischen Gemeindeblatt z.B. hält zukünftige Auswanderer dazu an, keine Zeit zu verlieren und so bald wie möglich zu beginnen, Englisch zu lernen. Laut dem Blatt würden sich aller Wahrscheinlichkeit nach zwei Drittel der deutsch-jüdischen Emigranten in englischsprachigen Ländern niederlassen, und selbst diejenigen, die auf dem Weg nach Südamerika waren, würden von soliden Englischkenntnissen profitieren. Andererseits konnten wegen der umfangreichen Handelsbeziehungen zwischen Nord- und Südamerika auch spanische Sprachkenntnisse von Nutzen sein. Die Antwort auf die Frage „Spanisch oder Englisch?“ war daher ein nachdrückliches „Beides!“.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

“English oder Spanisch?”, Hannover Jüdisches Gemeindeblatt, Vol. 15, No. 19, p. 1.