Abschied, um neu anzufangen

Hans Lamm geht auf „Amerika-Wanderung“

Berlin

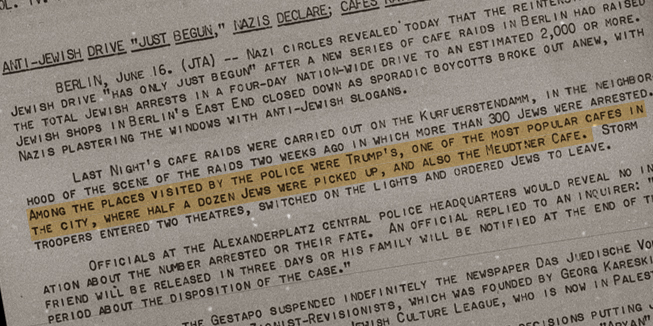

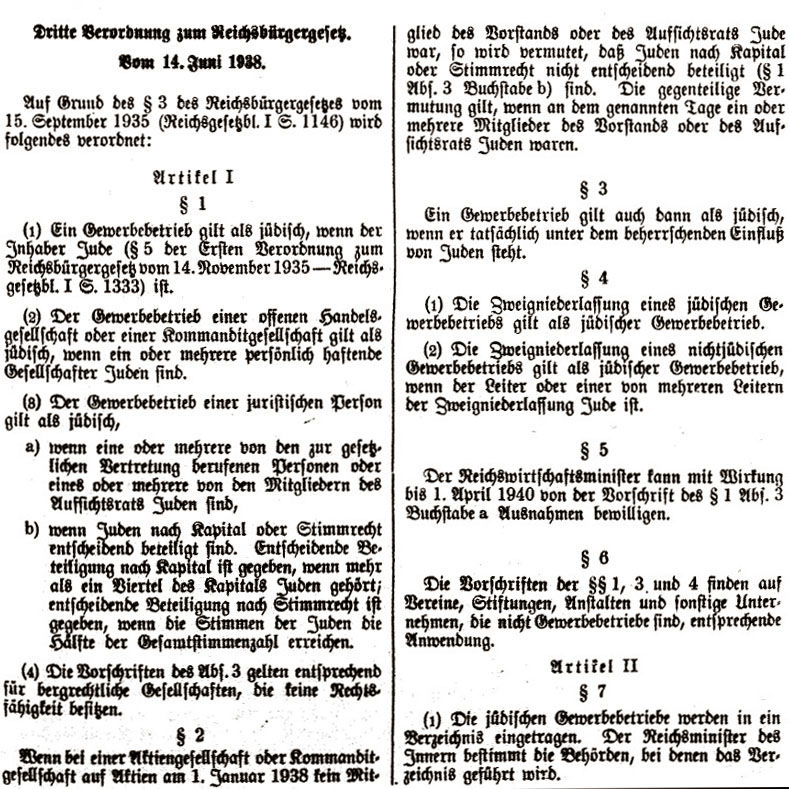

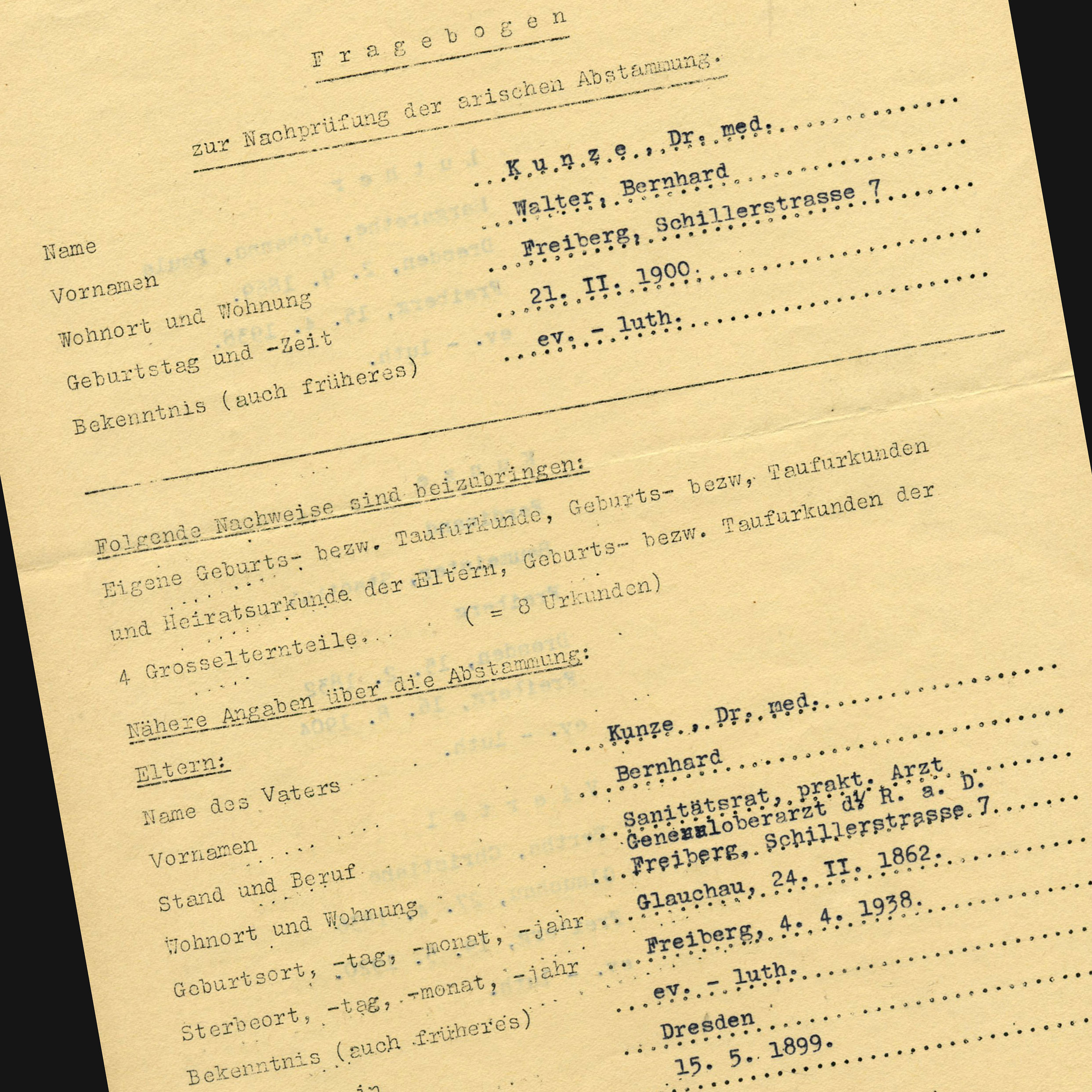

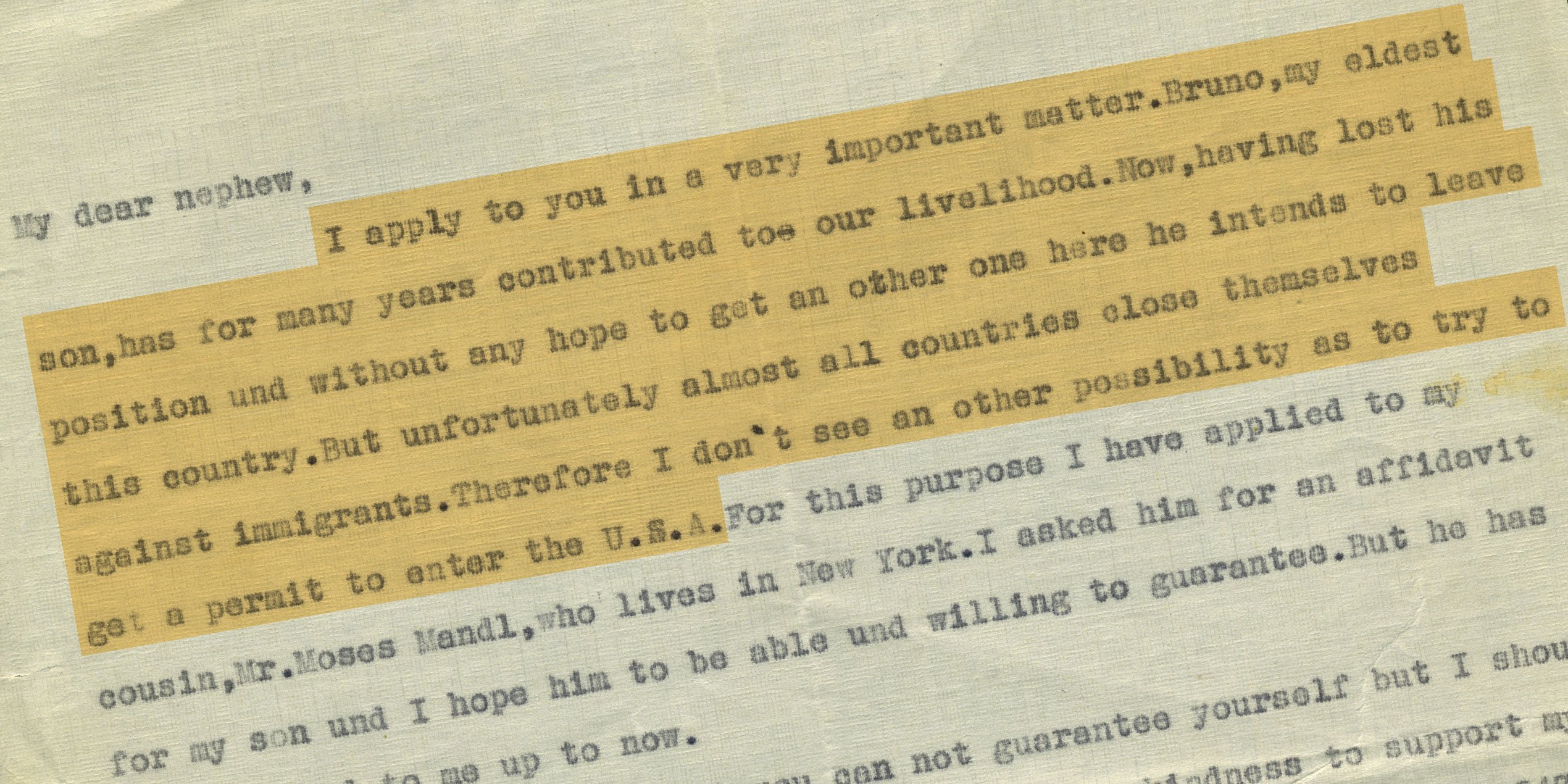

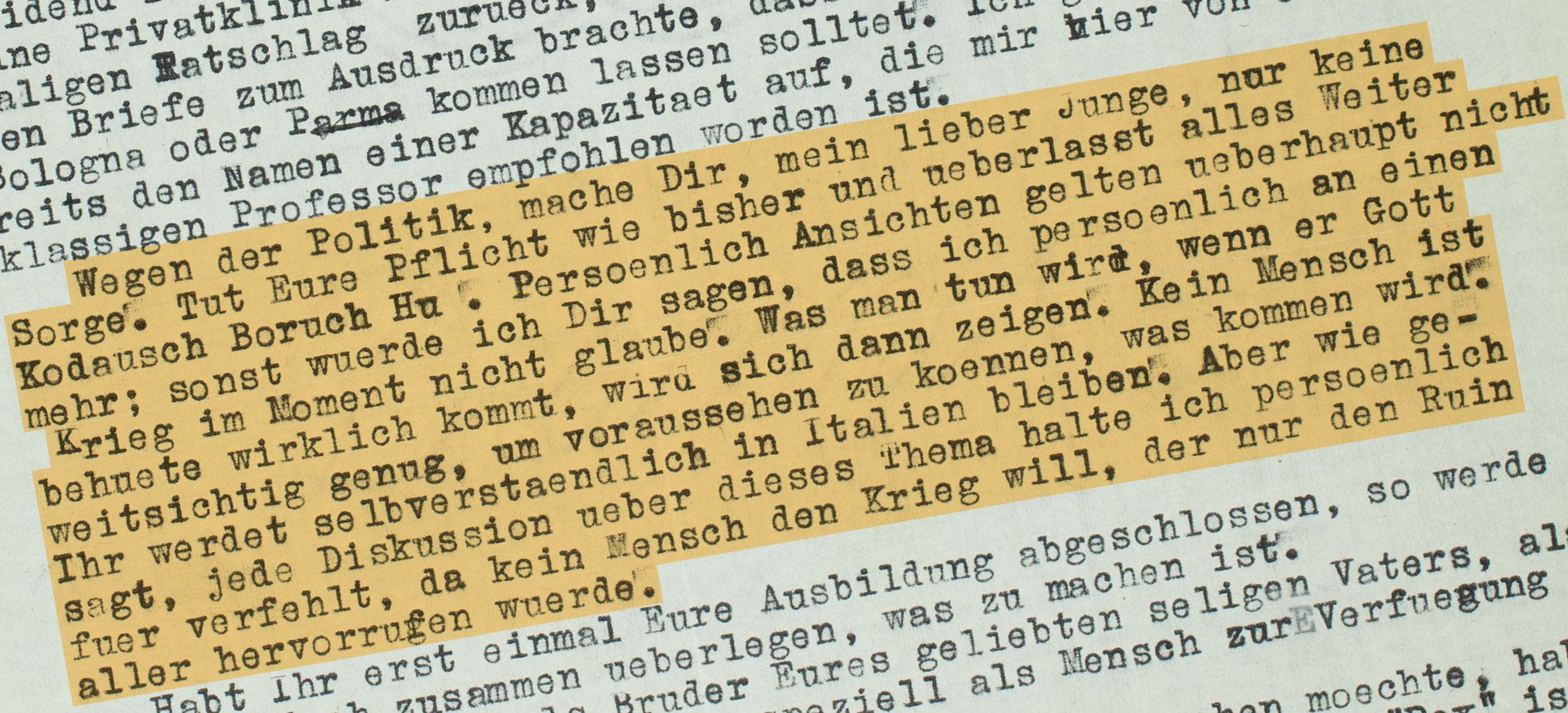

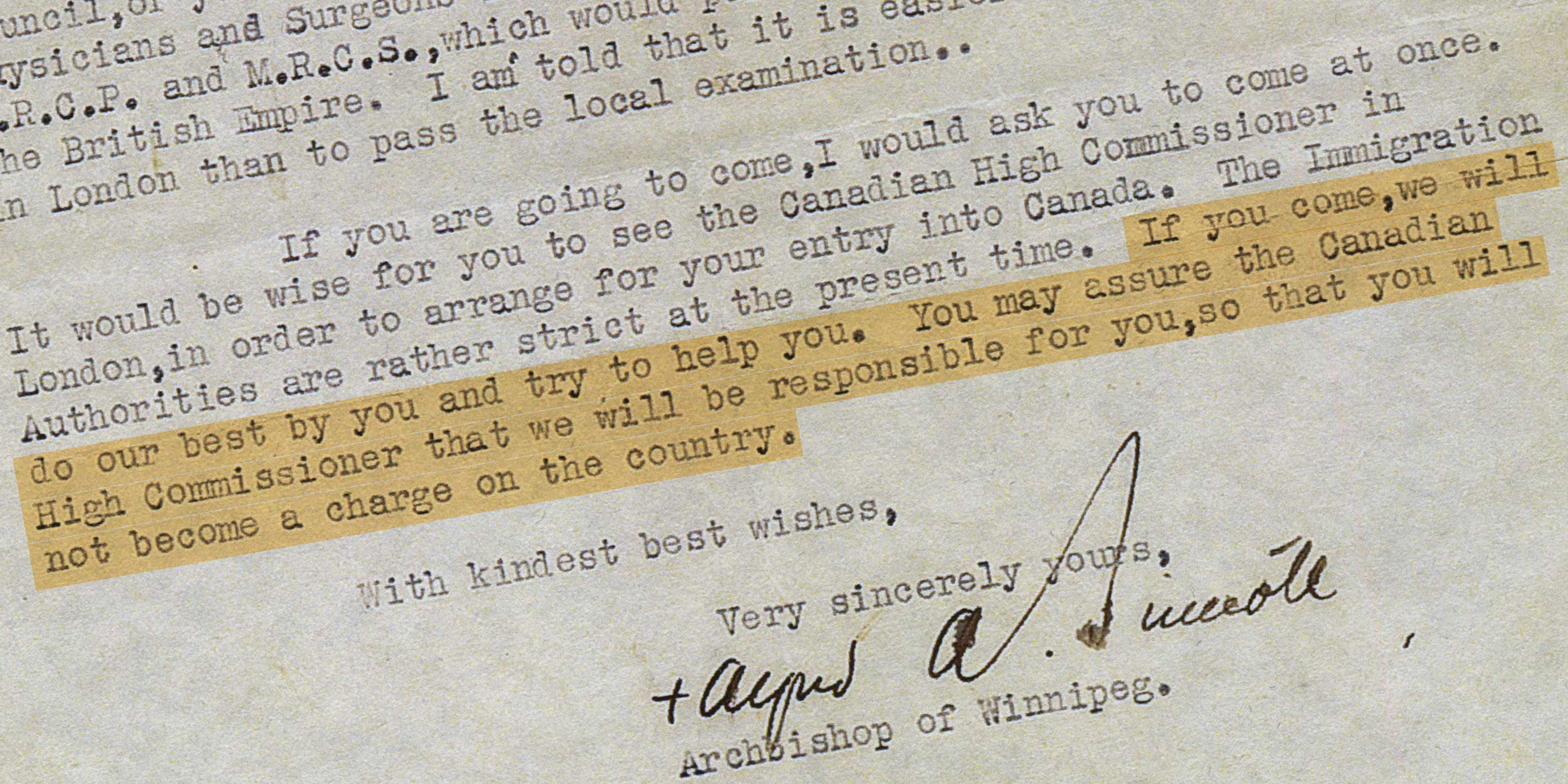

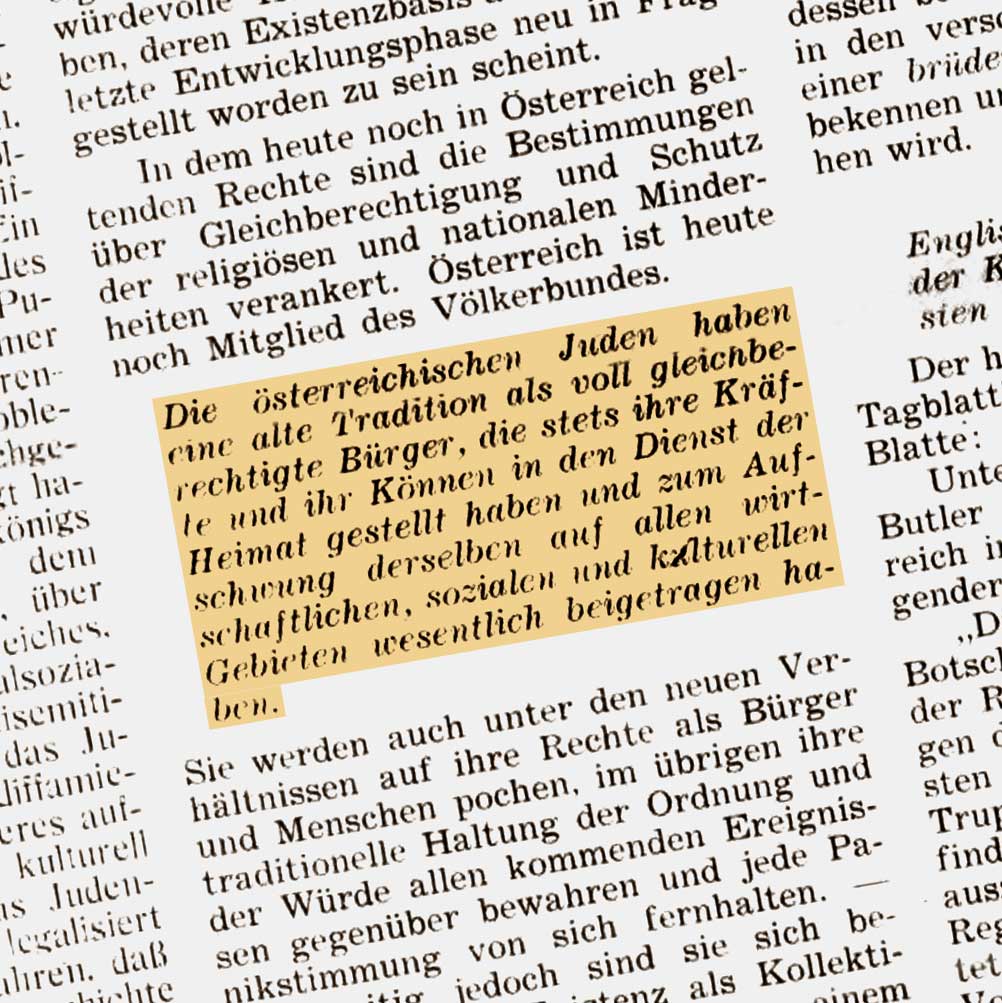

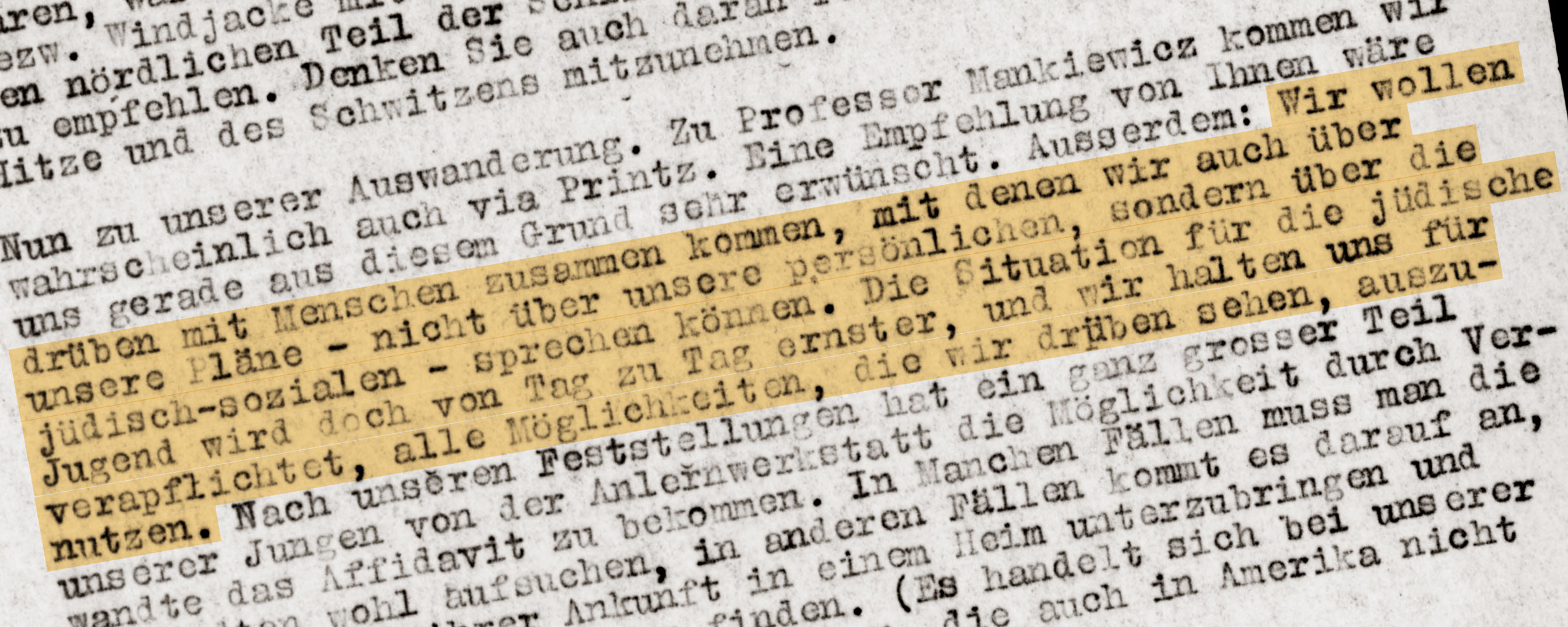

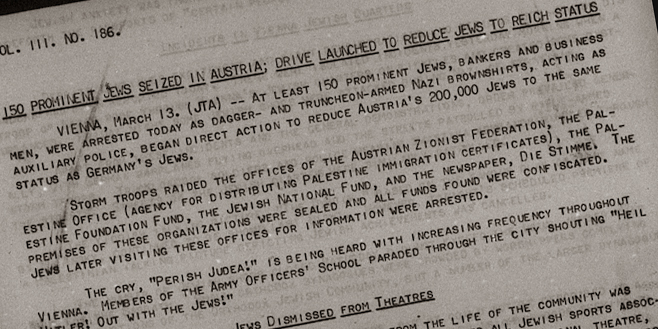

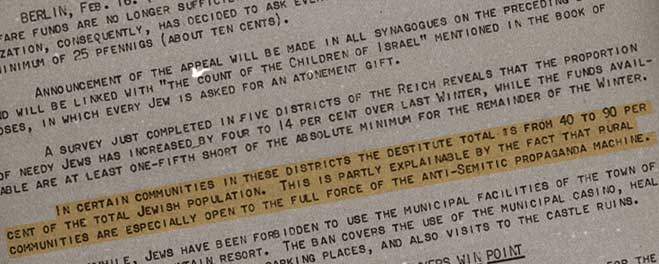

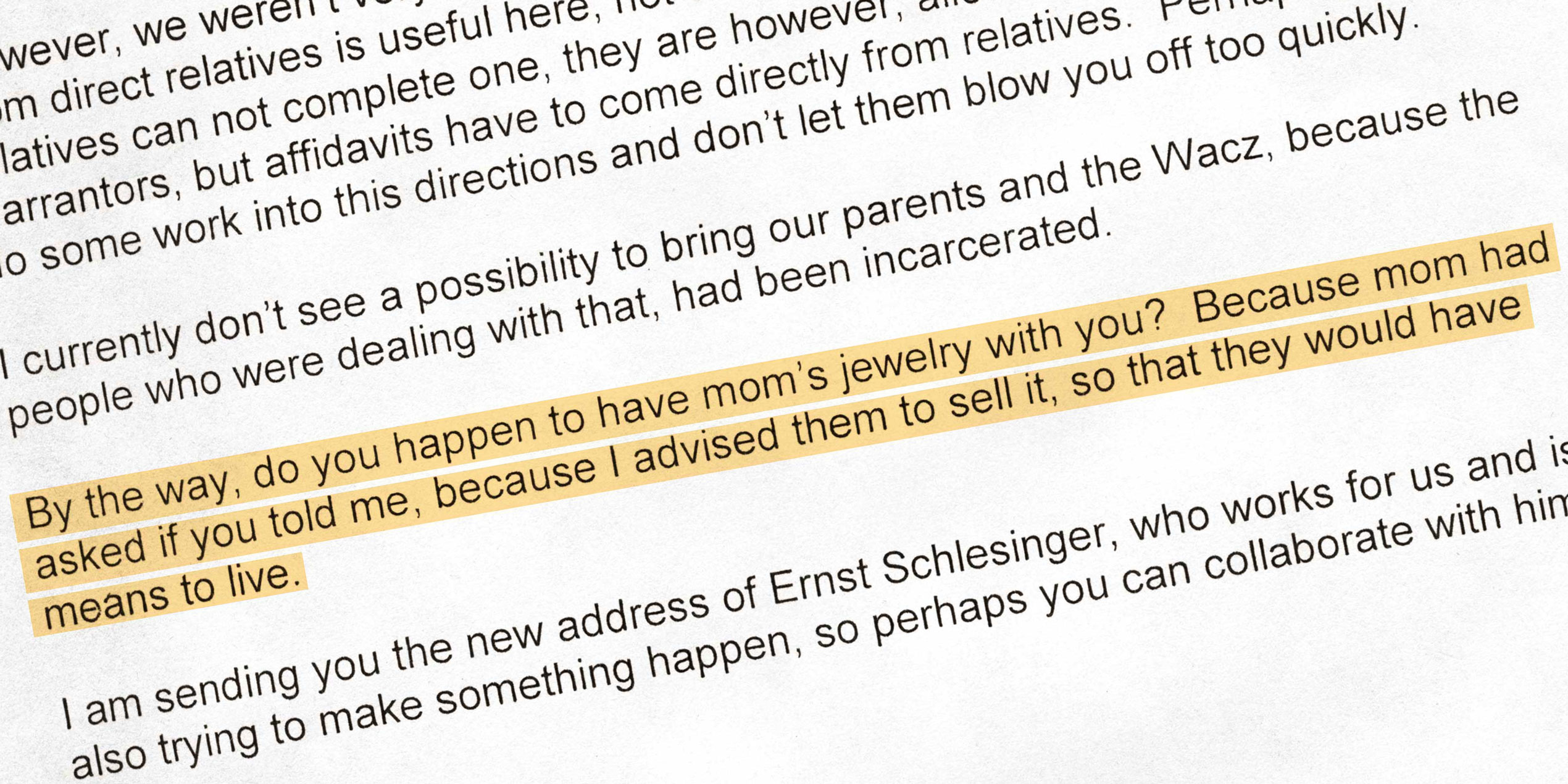

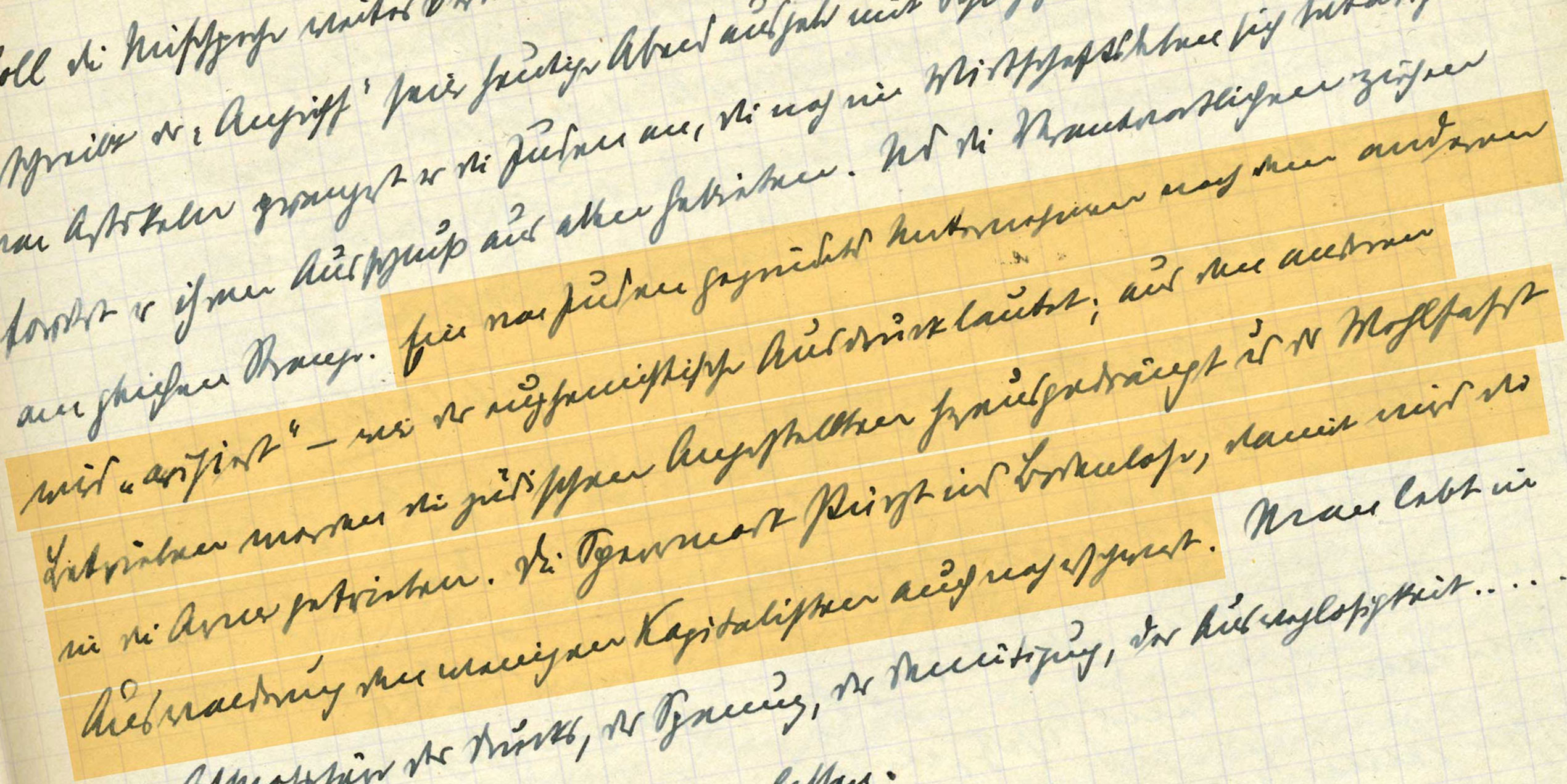

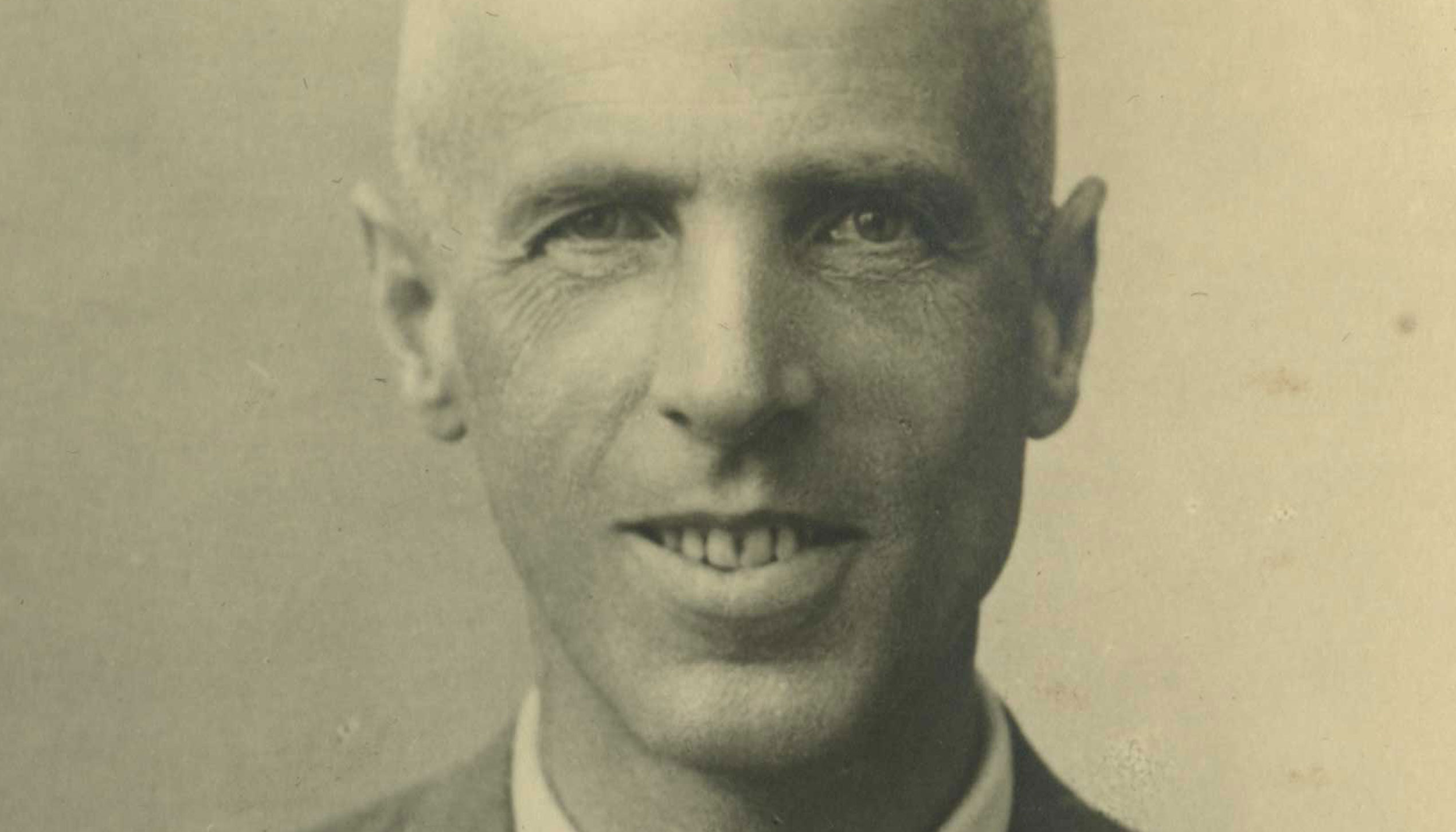

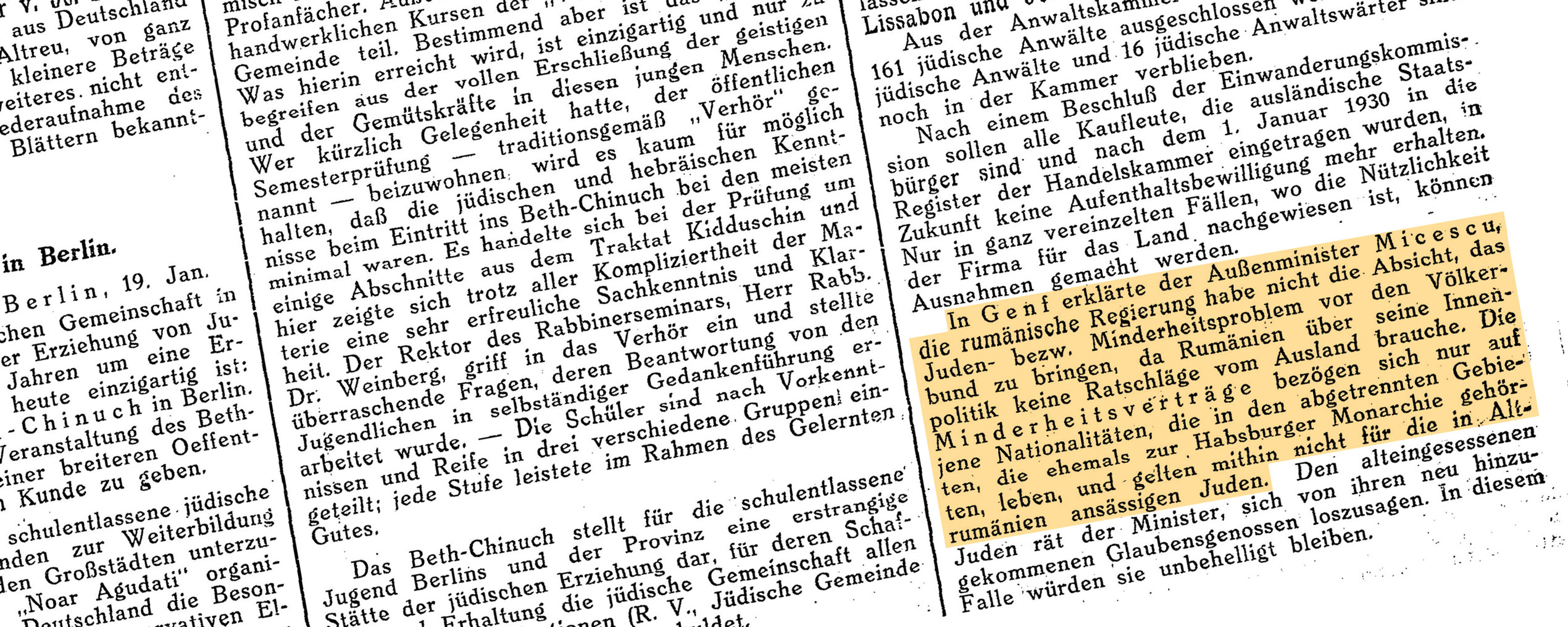

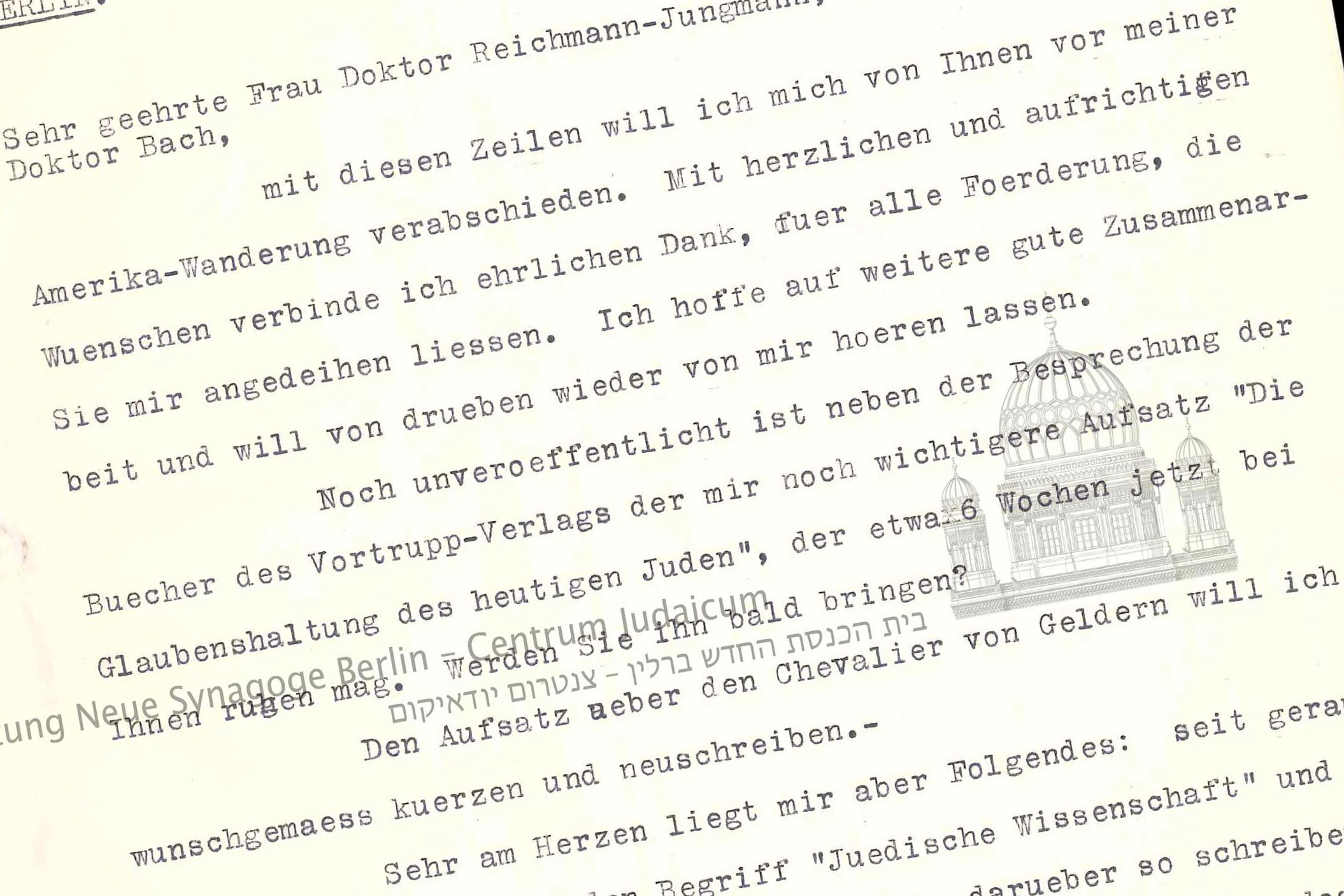

So tief war das Hüten des Sabbats, der Feiertage und der jüdischen Speisegesetze im Leben der Familie Lamm verwurzelt, dass selbst die katholische Köchin Babett für die Einhaltung der Bräuche sorgte. Bei traditioneller Auffassung des Judentums waren die Lamms weltlichen Dingen gegenüber aufgeschlossen. Nach dem Gymnasium studierte Hans für kurze Zeit Jura, verstand aber schnell, das er als Jude in dem neuen politischen Klima in diesem Bereich nicht vorankommen würde und sattelte daher auf eine journalistische Laufbahn um. Die Karrieren jüdischer Journalisten wurden zu dieser Zeit massiv dadurch behindert, dass nicht-jüdische Zeitungen sie nicht anstellten und jüdische nach und nach zur Einstellung gezwungen waren. 1937 zog Lamm nach Berlin, wo er bei Leo Baeck und Ismar Elbogen an der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums studierte, um sein Verständnis des Judentums zu vertiefen. Tief verwurzelt in der deutschen Kultur, konnte er sich nur schwer zur Auswanderung entscheiden. Doch schließlich überzeugte ihn sein älterer Bruder, dass es in Deutschland für Juden keine Zukunft gebe. In diesem Brief verabschiedet sich der 25-jährige Lamm herzlich und höflich, aber ohne spürbare Emotionen, von der Redaktion der Monatszeitung „Der Morgen“, einer anspruchsvollen Publikation, deren Mitarbeiter er gewesen war, und bedankt sich für die Förderung.

QUELLE

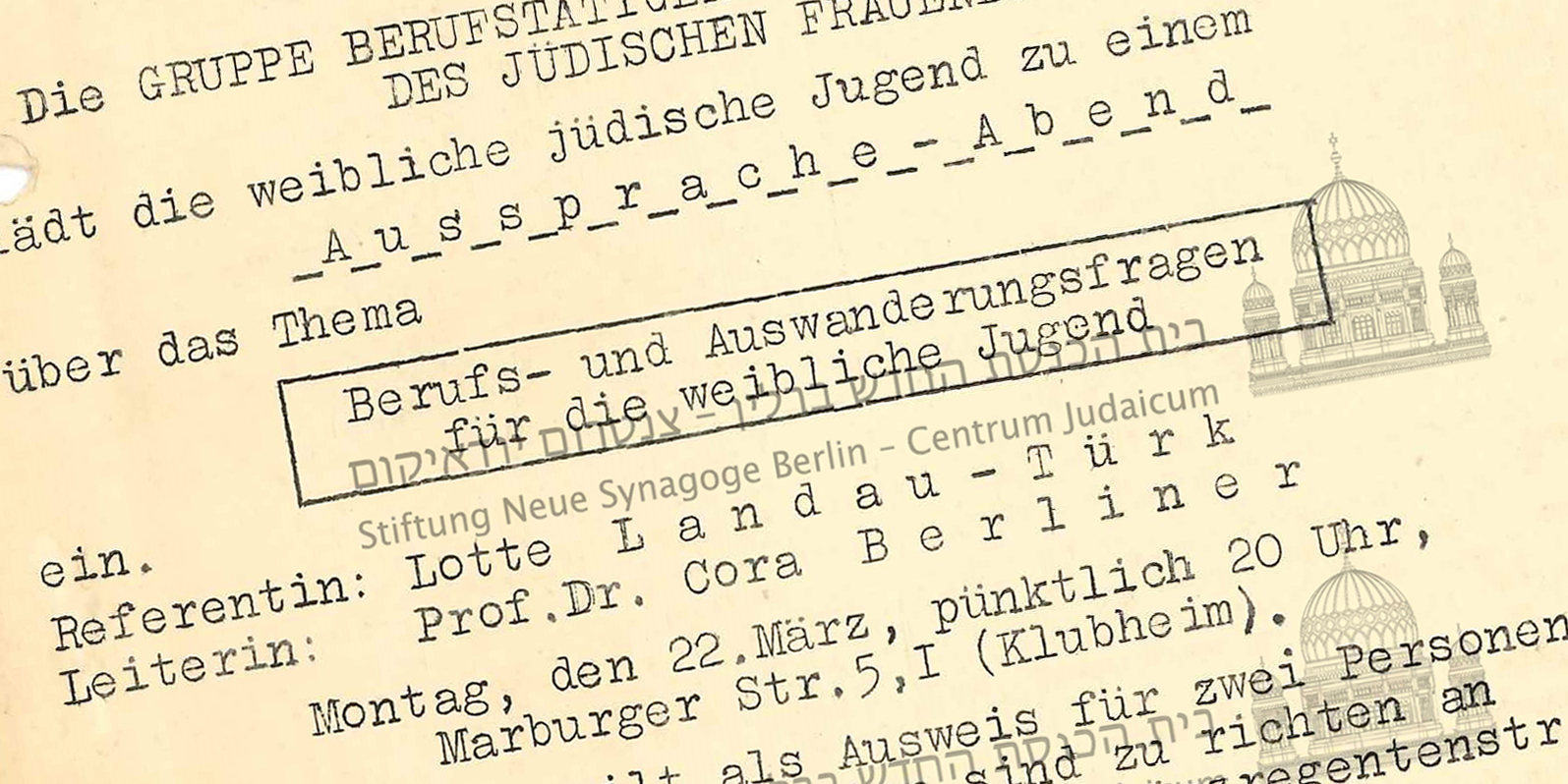

Institution:

New Synagogue Berlin – Centrum Judaicum

Original:

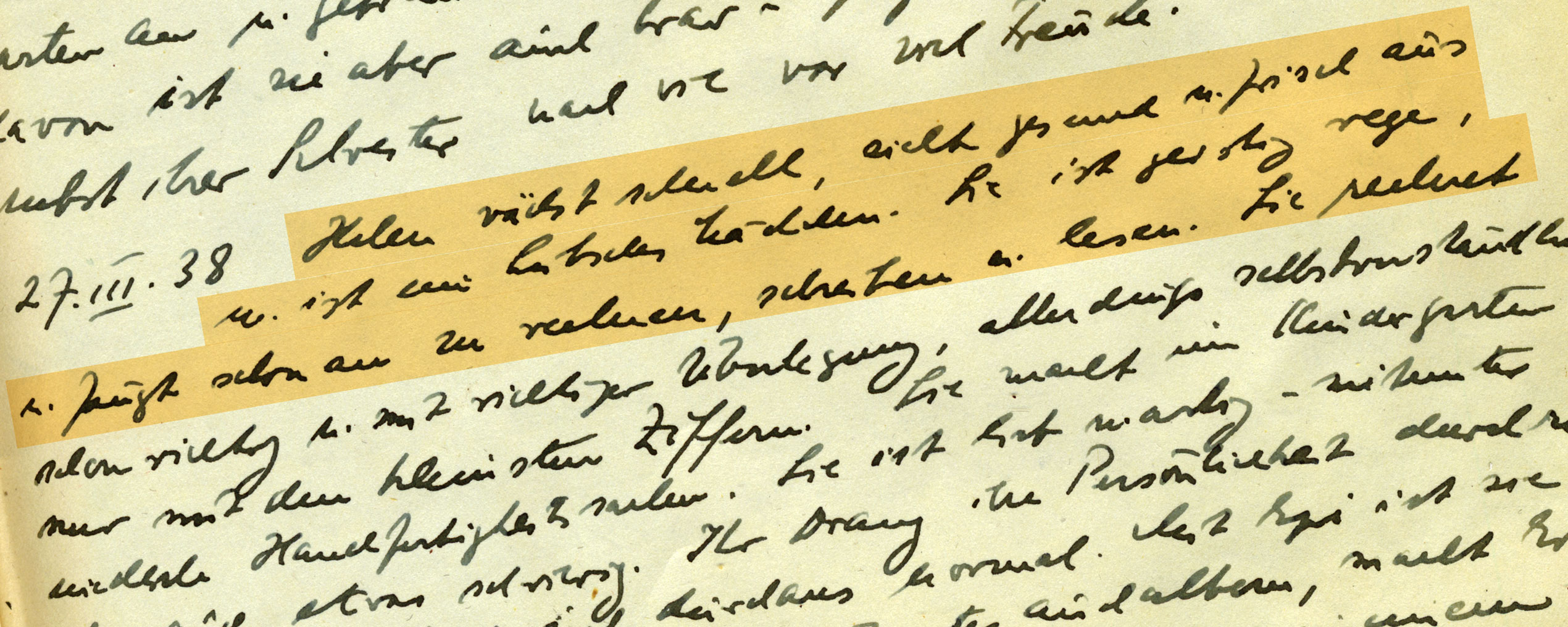

Abschiedsschreiben von Hans Lamm an die Redaktion des „Morgen“ vor seiner Auswanderung in die USA; CJA, 1 C Mo 1, Nr. 2, #12509, Bl. 29