Pseudo-Wahlen

Österreicher stimmen ohne Juden nachträglich über den Anschluss ab

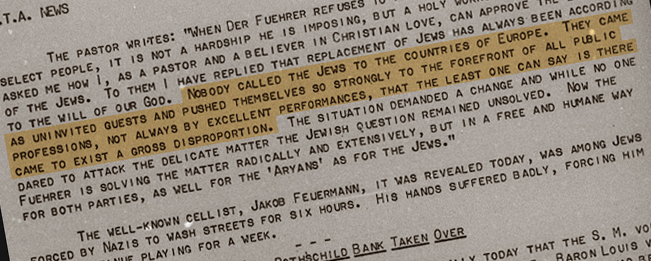

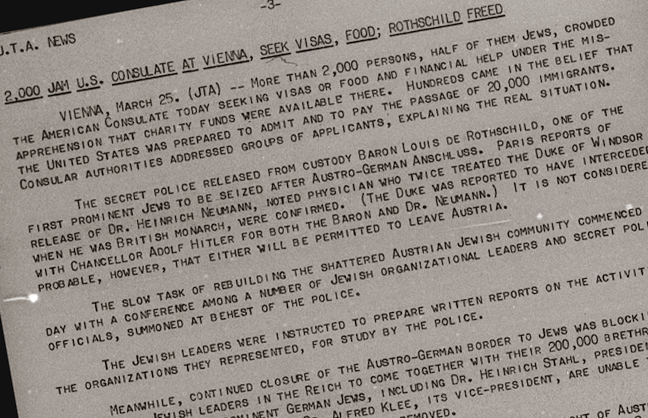

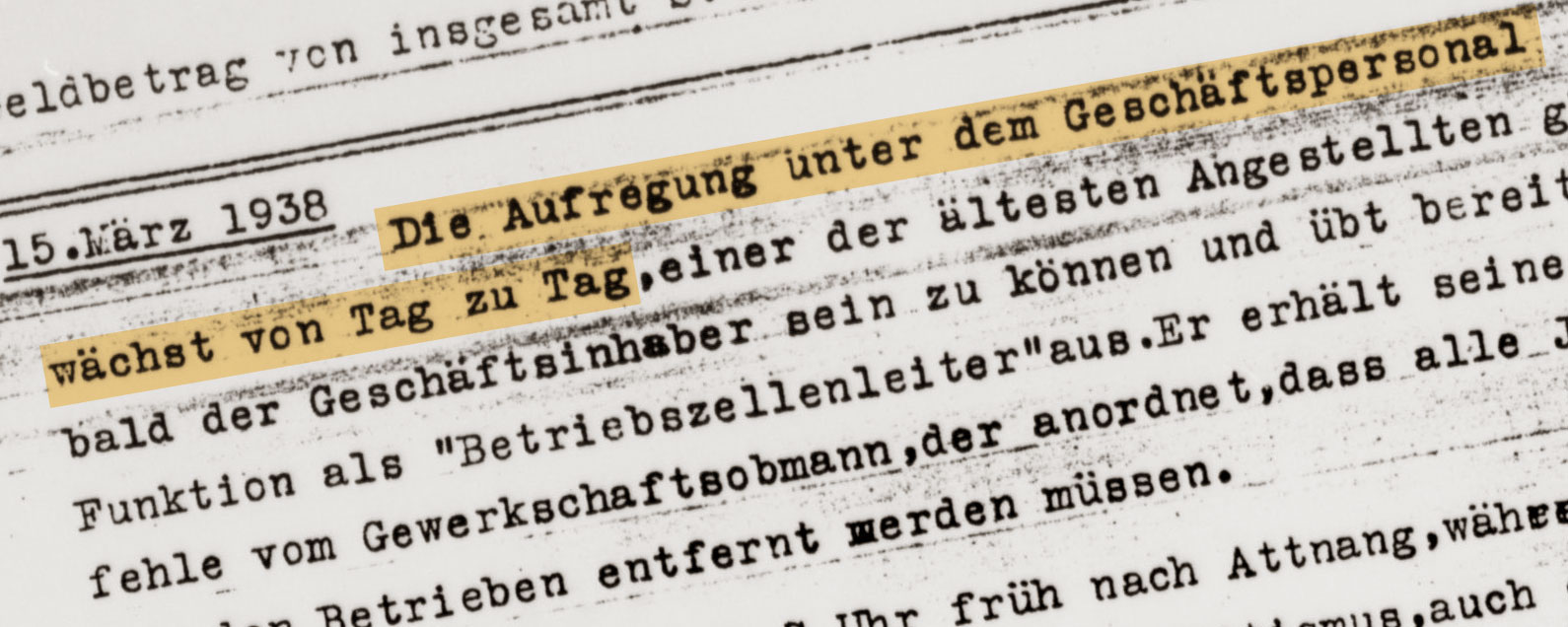

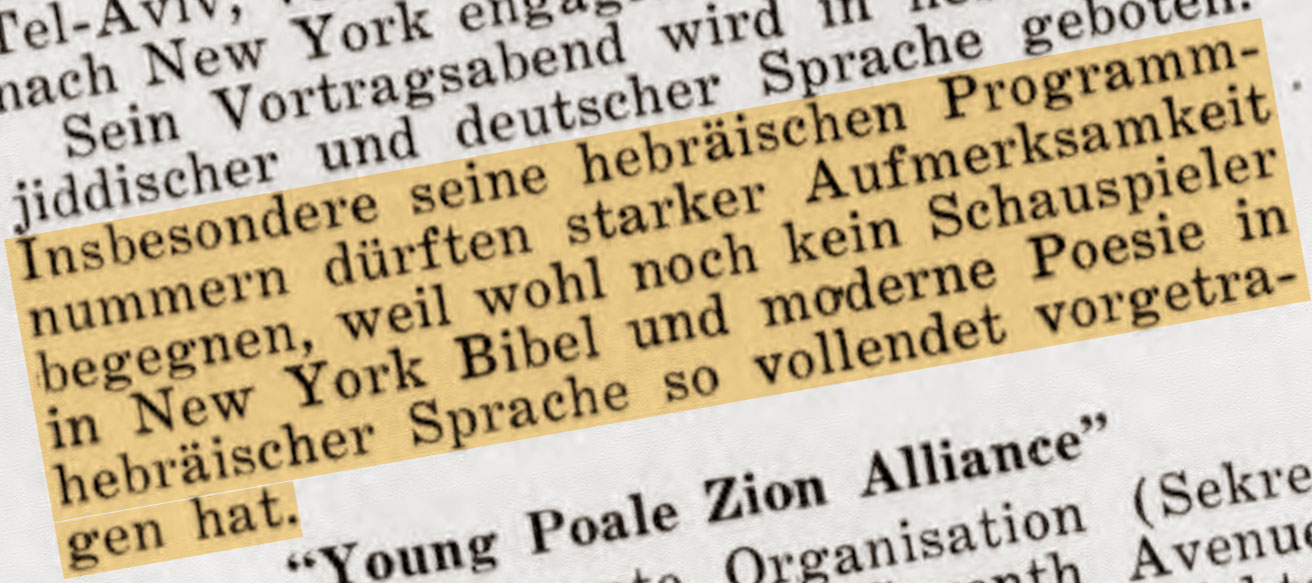

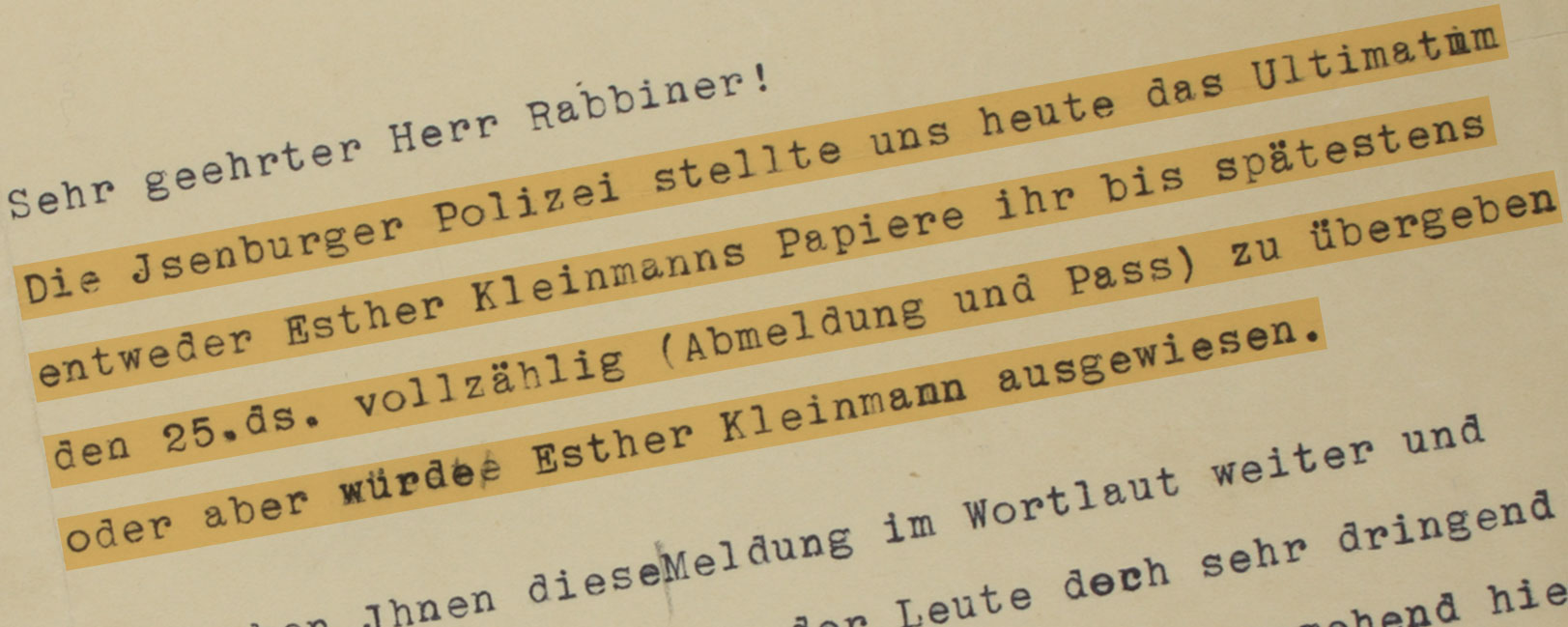

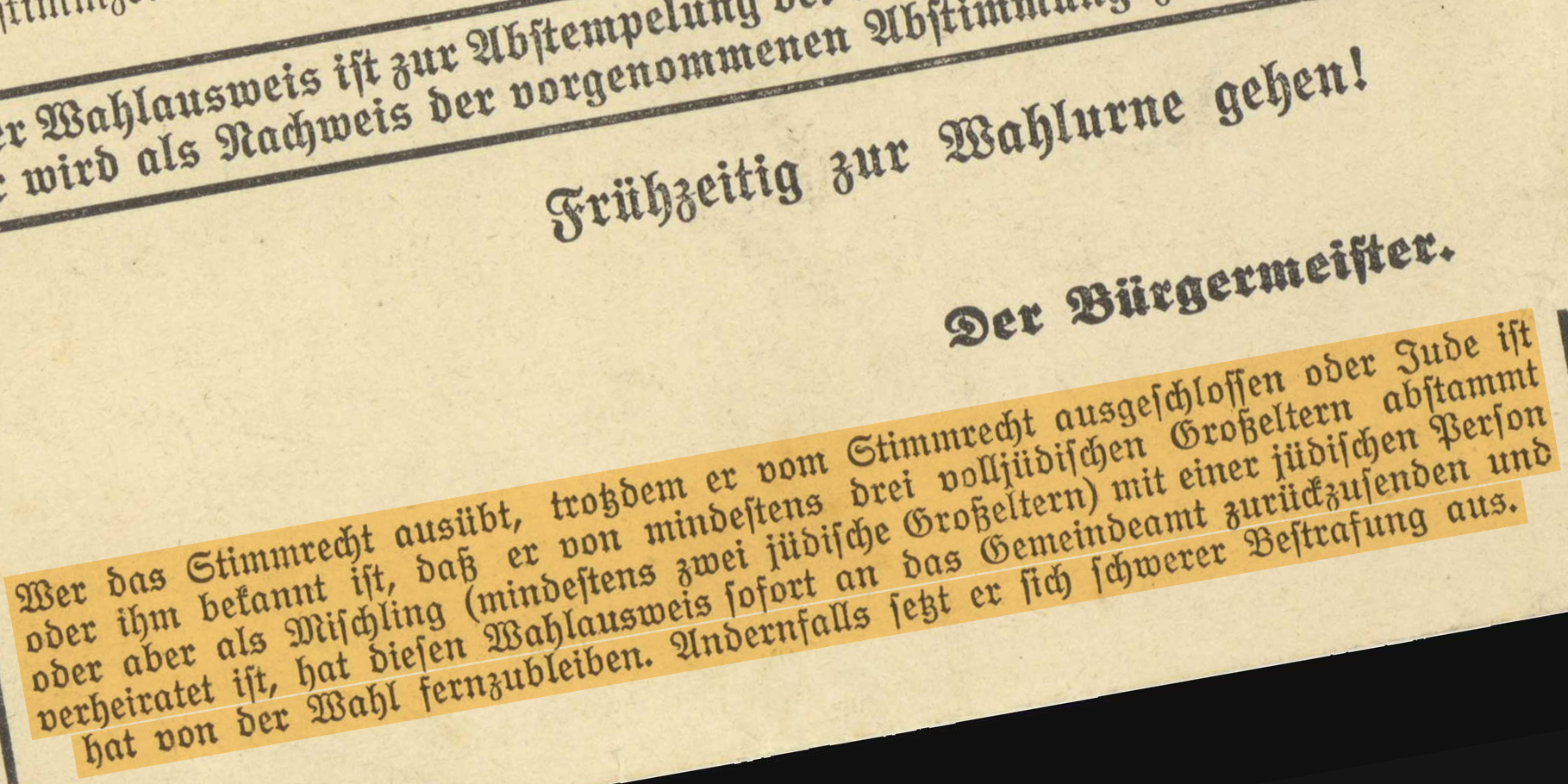

„Wer das Stimmrecht ausübt, trotzdem er vom Stimmrecht ausgeschlossen ist oder ihm bekannt ist, dass er von mindestens drei volljüdischen Großeltern abstammt, oder aber als Mischling (mindestens zwei jüdische Großeltern) mit einer jüdischen Person verheiratet ist, hat diesen Wahlausweis sofort an das Gemeindeamt zurückzusenden und von der Wahl fernzubleiben. Andernfalls setzt er sich schwerer Bestrafung aus“.

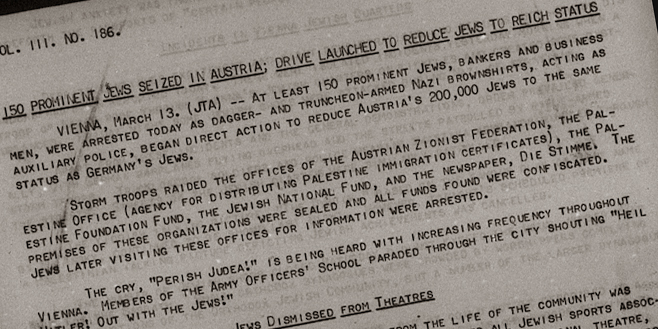

WIEN

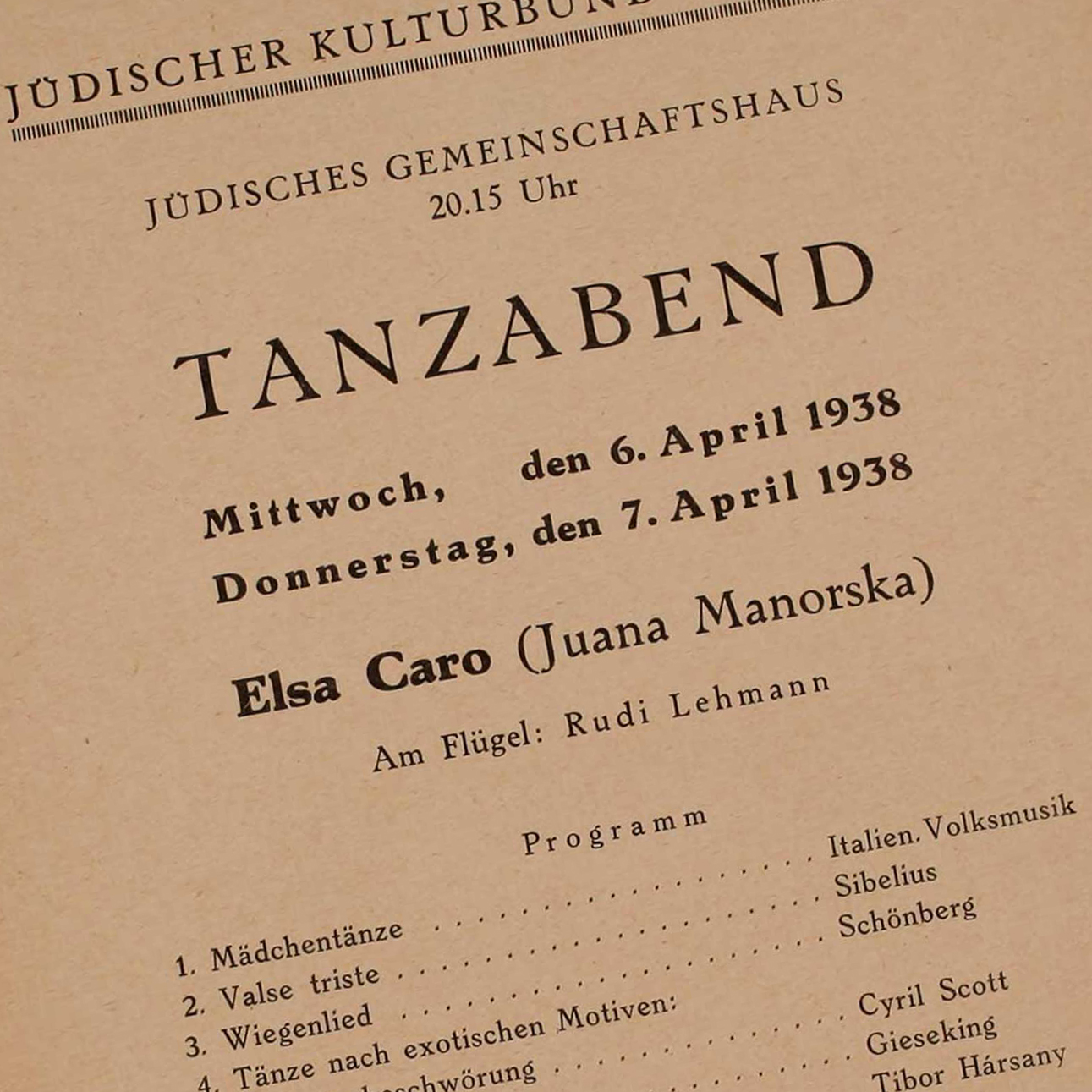

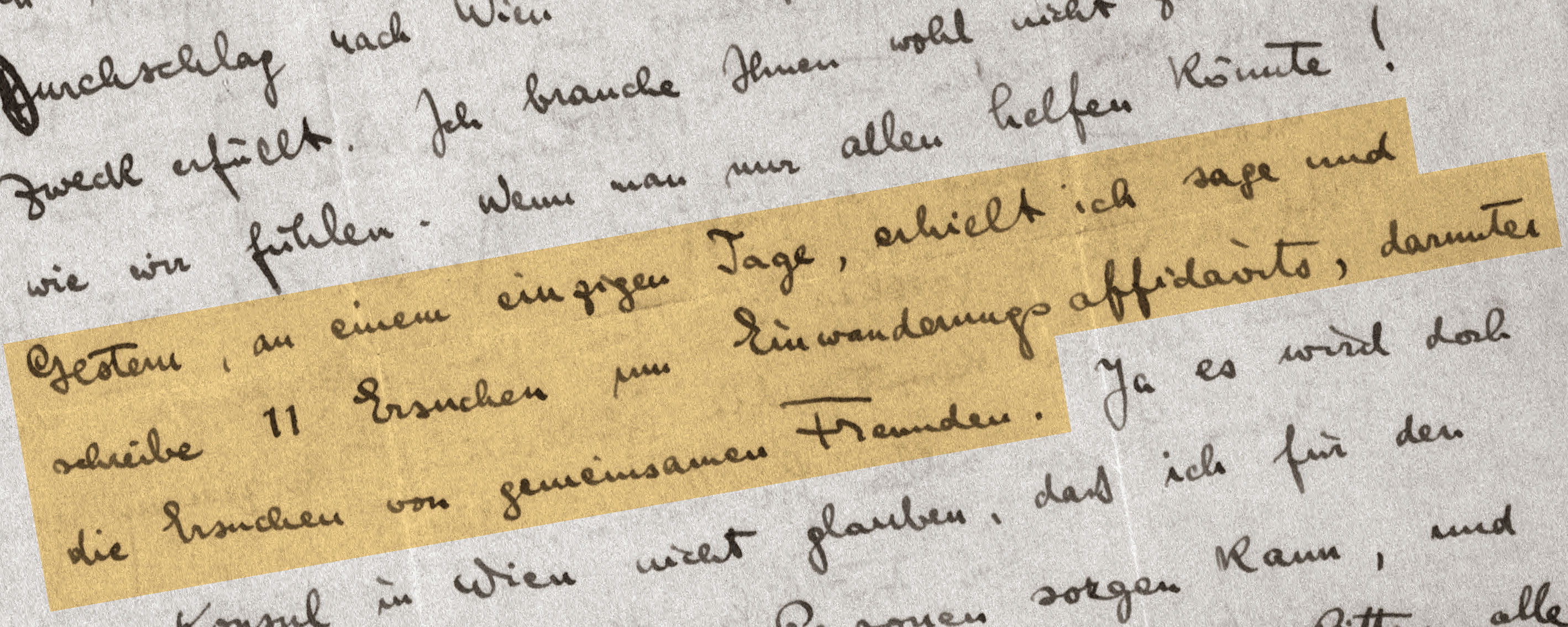

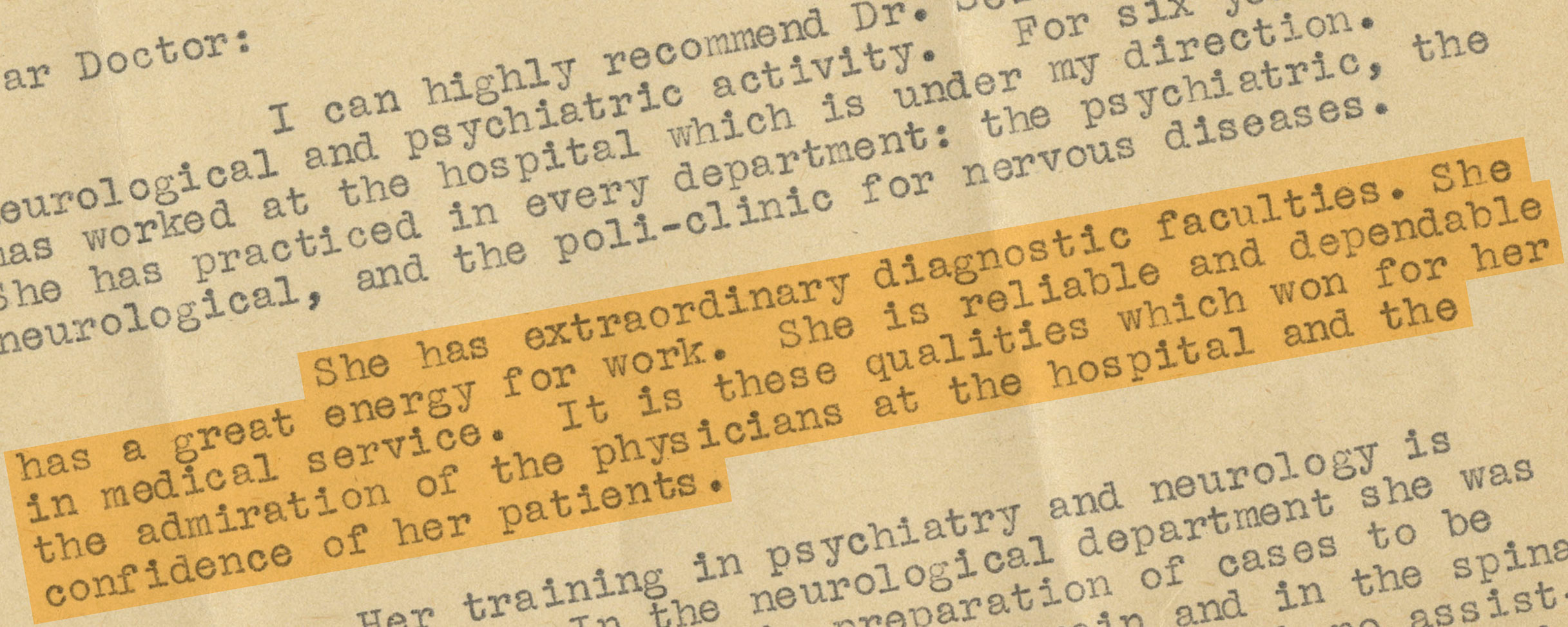

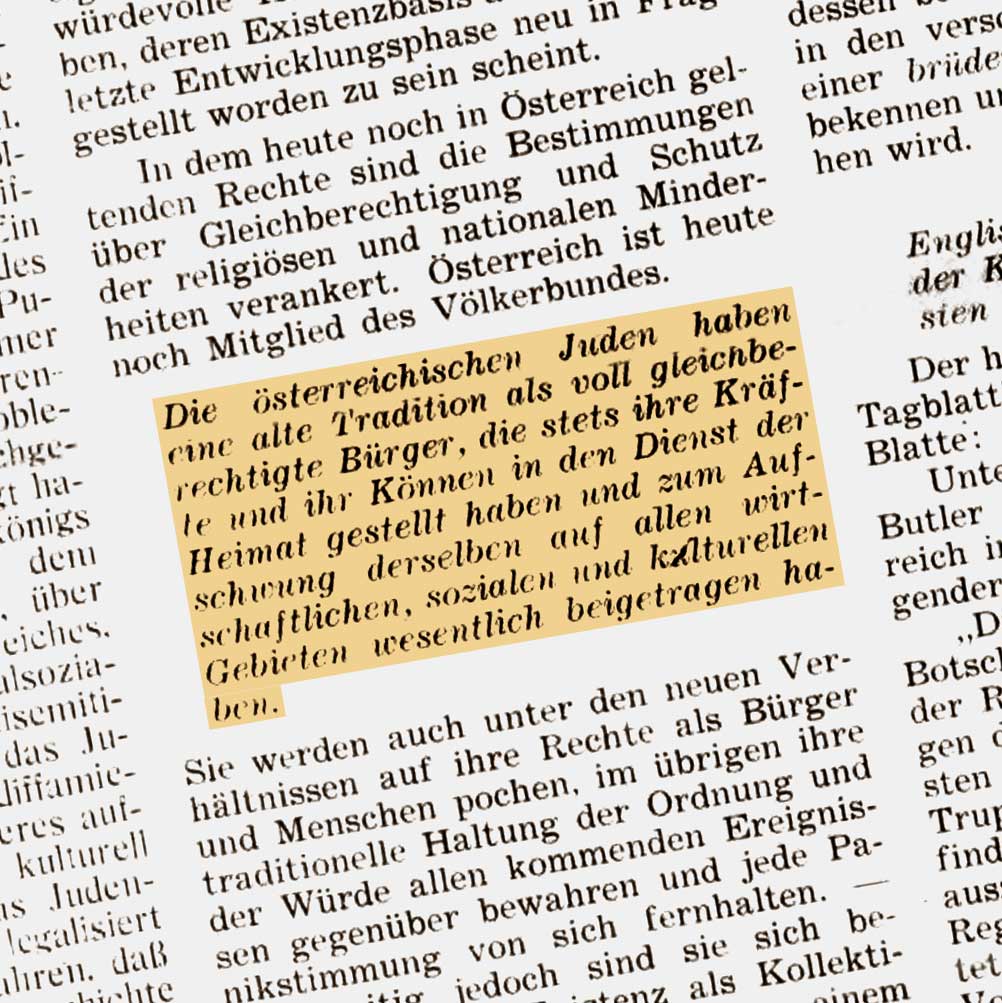

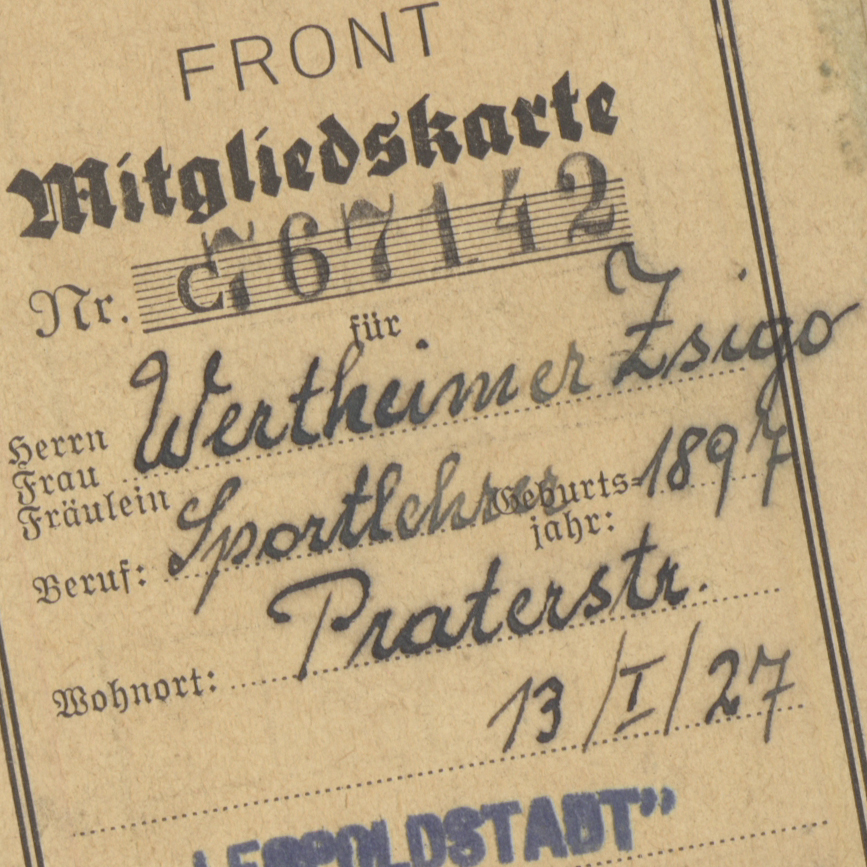

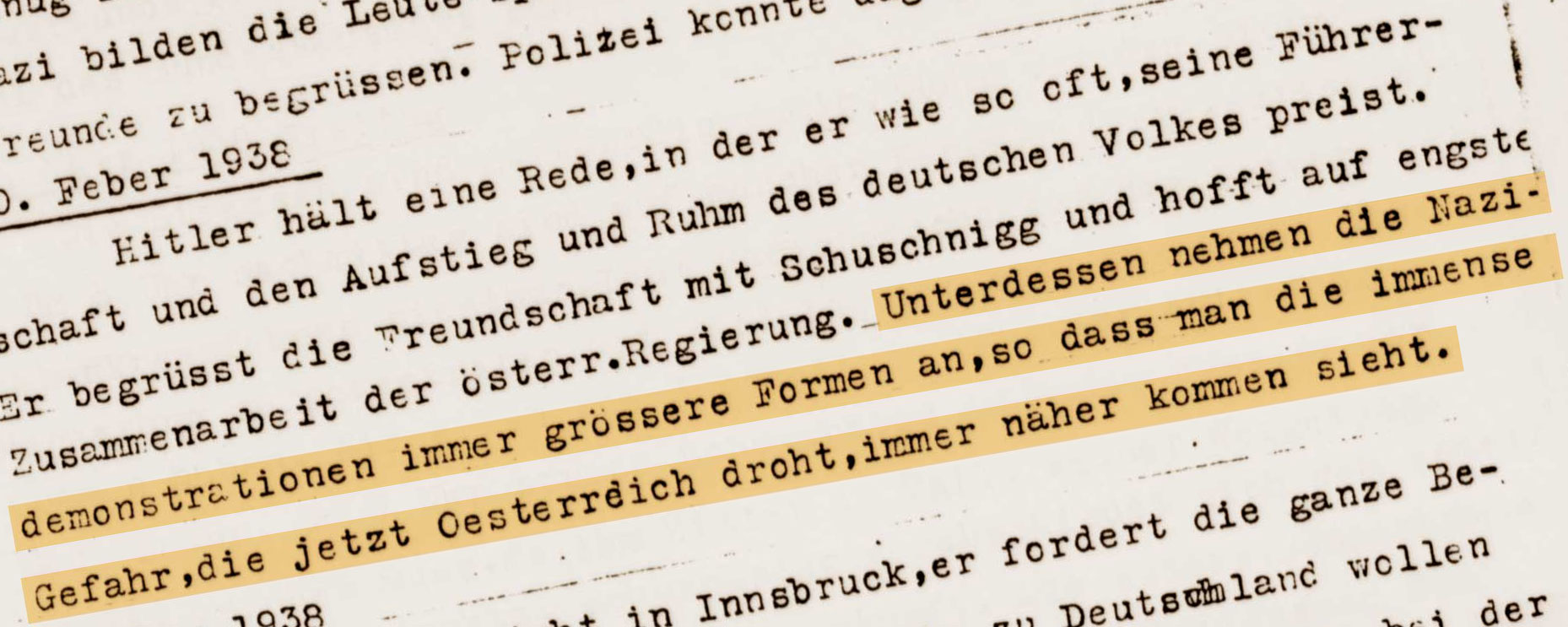

Der Einmarsch deutscher Truppen in Österreich am 12. März war der von Kanzler Schuschnigg für den 13. März geplanten Volksabstimmung über die Vereinigung mit Deutschland zuvorgekommen. Die Nazis, nun im Besitz der Macht, verschoben die Volksabstimmung auf den 10. April in Verbindung mit den ersten gesamtdeutschen Reichstagswahlen. Katholische Bischöfe unter der Führung Erzbischof Theodor Innitzers hatten eine „feierliche Erklärung“ abgegeben, in der sie katholische Wähler aufriefen, für den „Anschluss“ zu stimmen. Laut offiziellen Angaben bestätigten nahezu 100% der Wähler, was bereits eine vollendete Tatsache war. Das hier gezeigte Dokument ist ein Wählerausweis zur ausschließlichen Benutzung des auf der Vorderseite angegebenen Empfängers. Es schließt Juden explizit von der Teilnahme aus.

QUELLE

Institution:

Sammlung:

Wahlausweis zur Volksabstimmung am 10. April 1938 (Nr. 225)

Original:

Inv. Nr. 26028/9